清华硕士去职校学技能,“反向进修”,正在刷新我们对教育的认知

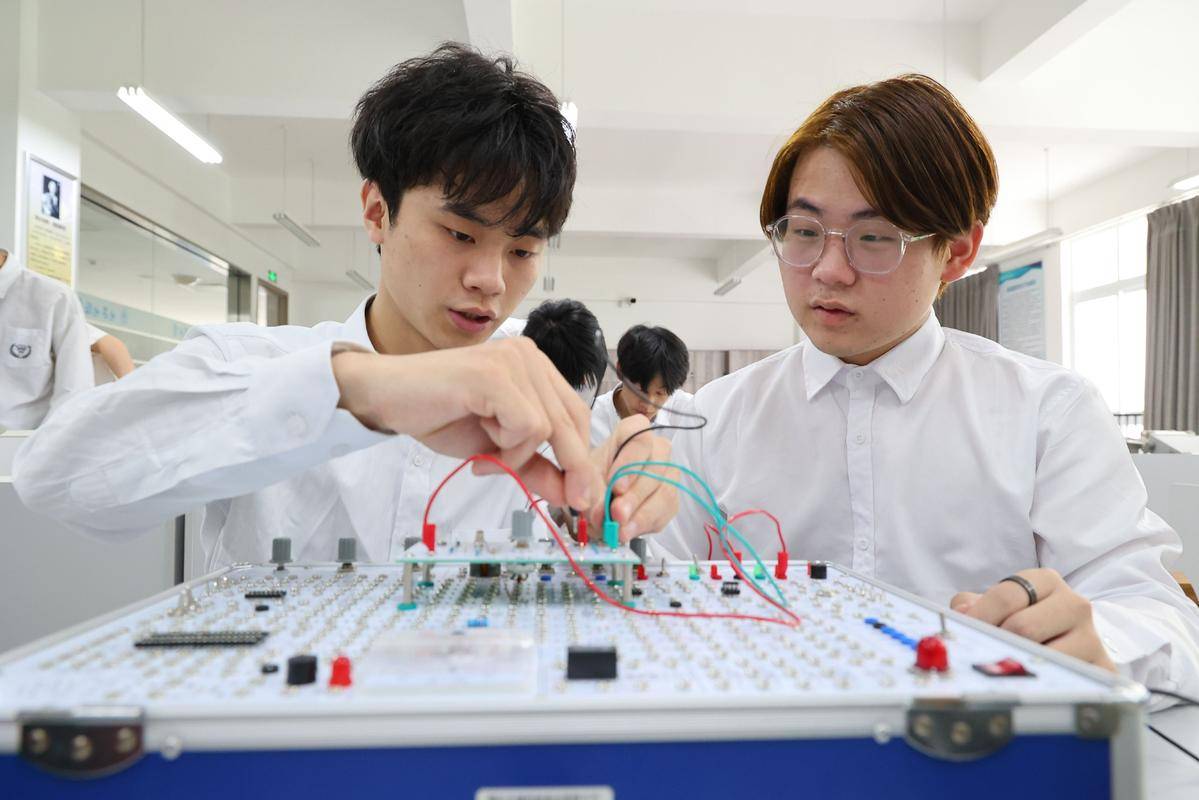

最近一开学,朋友圈和新闻里多了不少“反向进修”的故事:一些本科、研究生毕业的高学历年轻人,反而选择走进职业学校“回炉充电”。更令人惊讶的是,这里面不乏来自清华等顶尖高校的毕业生。

这波“高学历进职校”的现象背后,其实折射出一个越来越明显的现实:教育的意义,正在被重新审视。

过去我们习惯了“学历越高越吃香”的逻辑,觉得大学是改变命运的跳板。但如今,很多大学生愿意放下身段,选择技校去学一门手艺,有的是为了提升就业竞争力,有的则是为了追寻曾经被放弃的兴趣。

这其实是一种务实和清醒的态度。他们不再把文凭当作唯一的护身符,而是更加注重实际能力和真实兴趣。这种“脱下长衫”的转变,是对现实的一种积极回应,也让我们重新思考:教育,到底该为我们的人生提供什么?

数据说话:高职生就业率反超本科生

教育一直被看作是阶层流动的通道,千军万马挤独木桥上大学,就是为了“逆袭”人生。但如今的就业市场,正在发生结构性的变化。

根据麦可思研究院发布的《2025年就业蓝皮书》,2024届本科毕业生毕业半年后的去向落实率是 86.7%,而同一届的高职毕业生却达到了 88.6%——也就是说,高职生的就业去向落实率,首次反超了本科生。

这组数据值得深思。说明当前的大学教育,确实存在一些问题,比如理论太多、实操太少,很多学生毕业后发现自己“高不成、低不就”,既没有实践经验,也缺乏直接上岗的能力。

而愿意进职校“回炉”的大学生,正是在用行动打破这种困局。他们不再纠结学历“高低”,而更愿意去提升自己在实际工作中的竞争力。这也促使我们重新审视:什么才是真正的“好教育”?是学历更高,还是能力更强?

教育的本质,是为了让人能更自由地选择人生路径。如果一个人读了十几年书,却在就业市场上寸步难行,那这样的教育很难说是成功的。

终身学习时代来了,“反向进修”是适应更是主动转型

我们也要看到,大学生进职校,并不代表职校教育就完全优于高等教育。其实,长期以来,社会对职业教育的投入并不算高,很多职校也存在学生实操能力不足、课程更新慢等问题。

“反向进修”更多是一种顺势而为的选择。一方面,过去“唯学历论”的观念,加上大学扩招,把很多本该去学技能的学生推上了大学的跑道;另一方面,新技术尤其是AI的发展,对一些高学历岗位冲击更大,而服务于现实物理世界的技能性岗位(比如电工、汽修、护理等)目前受AI影响相对较小。

这也让我们意识到, 终身学习将是未来职场的“硬通货”。技术变化太快了,一个技能吃一辈子的日子已经过去了。无论是本科生还是硕士生,未来都必须不断学习、不断更新自己的知识结构,才能适应新的工作和生活环境。

“反向进修”正是这种终身学习理念的一个缩影。比如广东、浙江就开始探索新路径:广东推出了面向本科和研究生的 1年制技师培养计划;浙江则设立了面向未就业大学生的全日制预备技师班。这些尝试,都是为了让高学历人才也能快速掌握实用技能,更好地对接市场需求。