深圳职业技术大学就业好不好?对接华为比亚迪,就业比普通本科还亮眼

“职校毕业真能找到好工作吗?”每年高考志愿填报季,这样的疑问总会萦绕在考生和家长心头。长久以来,职业教育在“学历滤镜”下常被视为“退而求其次”的选择。

但深圳职业技术大学的存在,却让越来越多人开始重新审视这份选择的价值。这所从优质“双高”升级而来的本科层次职业院校,不仅吸引了物理类600分以上的高分考生,更用实打实的就业成果,打破了人们对职业教育的固有偏见。

深职大的就业底气,首先离不开深圳这座城市的产业赋能。作为粤港澳大湾区的科创核心,深圳不仅聚集了华为、比亚迪、大疆等一批世界500强企业,更构建起“20+8”产业集群,仅新能源汽车、集成电路等重点领域,每年就存在数十万的技术人才缺口。这种“产业需求旺盛 的地理优势,成了深职大天然的“就业后盾”

但仅有地理优势还不够,深职大真正的竞争力,在于把“产业需求”转化为“育人能力” 的产教融合模式。不同于传统院校“课堂讲理论、实习碰运气”的培养方式,深职大创新性提出“九个共同”校企双主体育人模式,联合行业龙头共建了18个特色产业学院,把教学课堂直接搬进了产业园的生产线。

在比亚迪应用技术学院,8 辆实训车就是移动课堂,企业工程师带着最新的电池技术教案上课,学生上午学原理,下午就能动手拆解新能源汽车的动力系统;华为信息与网络技术学院更从2014年的基础合作,升级为如今的人工智能根技术产业学院,学生在校期间就能参与华为AI模型的调试辅助工作,甚至有机会接触到 5G 基站的优化项目。

这种“专业建在产业链上、技能练在生产线上”的模式,让60%的课时都变成了实践课,学生毕业前就已经积累了等同于1-2年工作经验的实操能力,自然能快速适应企业岗位需求。

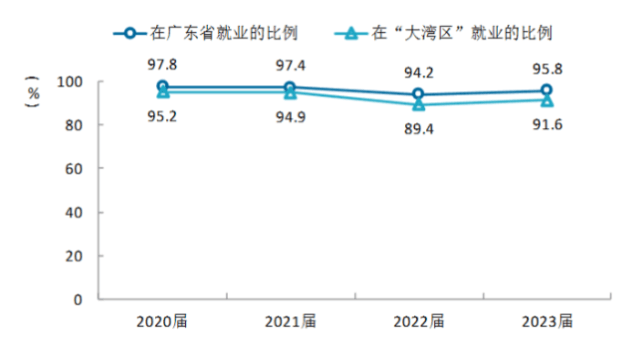

这样的培养模式,最终沉淀为亮眼的就业成绩单。数据显示,深职大毕业生在粤港澳大湾区的就业率常年超92%,其中79.8% 直接扎根深圳,近27%的毕业生入职华为、腾讯、比亚迪等名企,比许多普通本科院校的名企录取率高出近 15 个百分点。

更难得的是,用人单位的满意度高达95%,核心原因就是“毕业生上手快、能干事”。比如2022届毕业生谭天雨,在比亚迪定向班学习时就跟着企业导师参与电池研发项目,入职后3年便申请了14项专利,其中8项已被企业实际应用;智能网联汽车专业的徐捷克,通过校企精英班的实训掌握了自动驾驶系统调试技术,实习期间就独立完成了3个车型的测试任务,毕业时直接被企业破格提拔为技术组长。

其实深圳职业技术大学的实践,恰恰回答了开头的疑问:职业院校值不值得上,关键看它能否让学生“学到真本事、找到好出路”。当深圳的产业优势遇上“产教融合”的育人智慧,当课堂与生产线无缝衔接,职业教育就不再是“无奈之选”,而是“精准对接未来”的明智之举。