学历加速贬值的时代,留学是中产家庭最大的认知陷阱?

单学历贬值时代,留学还值得吗?过来人告诉你,答案在路上

当“985硕士也找不到工作”成为常态,当“海归不值钱”在招聘市场流传,当留学从“荣耀镀金”变为“成本豪赌”,越来越多的家庭开始发出灵魂拷问——现在,还要不要留学?

这个问题,没有标准答案。但从无数走过这条路的留学生经历中,我们或许可以看到另一种角度:留学的意义,早已不仅关乎一纸文凭的“含金量”,而是你如何在这段旅程中定义自己的“人生含义”。

“本科不值钱了,硕士泛滥了,海归成了普通人。”——这些言论背后,折射的是整个高等教育生态的剧烈变迁。

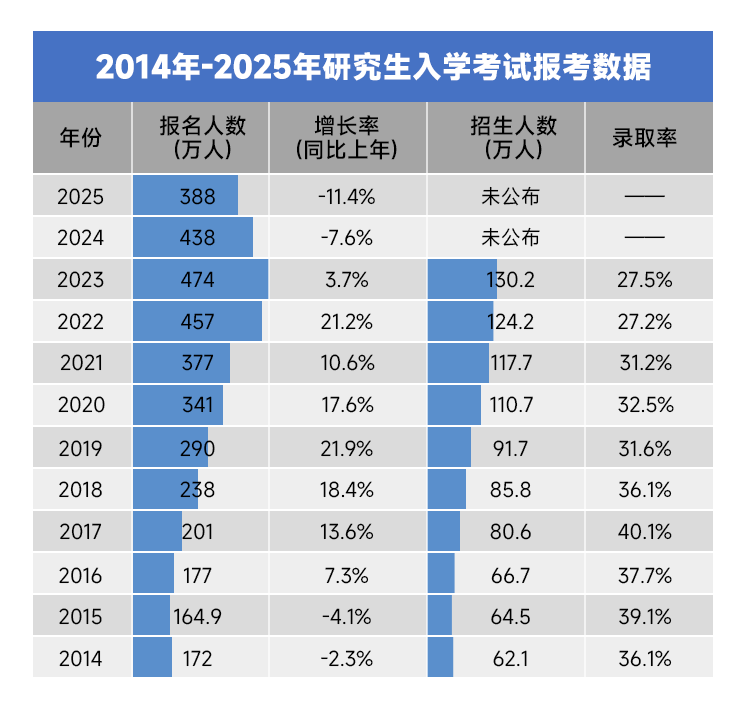

数据显示,中国研究生招生人数10年翻倍,2023年超过120万,“学历内卷”成了多数人的焦虑起点。与此同时,疫情后留学人数大幅下降,2022年仅为2019年的一半左右,不少家庭重新审视留学这笔“投资”。

但正如一位哈佛校友所说:“优质教育资源,短期乃至长期都难以被替代。”从麻省理工的工程实验室,到牛津的历史图书馆,顶尖高校的学术深度、跨学科资源与全球网络,构成了其他路径难以替代的成长土壤。

换句话说,文凭可能“贬值”,但教育的价值不打折。

真正的“稀缺”不是学历,而是你在这个过程中锻造的能力:自我管理、跨文化理解、解决复杂问题的能力,以及对世界更宽广的理解力。

很多人对留学的期望是——“花几百万,换一个更高的起点”。

但现实往往告诉我们:这条路并不轻松。

有人辞职留学,是为了追寻多年前的教育理想;有人跨越大洋与家庭反对,终于抵达梦校门口;也有人在申请前期就放弃了,因为心理准备、金钱投入、语言门槛共同筑起了高墙。

有一个朋友之前是一位记者,在赴美留学前辞去了稳定工作。在异国他乡,她一边打工补贴生活,一边参加学校社团,努力“多看、多学、多体验”。她在夕阳下操场边看着踢球的女孩们时突然明白,这样的日常,其实是自己在职场打拼多年后最想要的喘息。

“我们太习惯城市的便利,以致于在留学的过程中,生存都成了头号问题。”她这样写道。

留学不一定带来财富与地位,但它能带来选择权,能在你与世界的互动中,重新定义“我是谁”“我要成为什么样的人”。

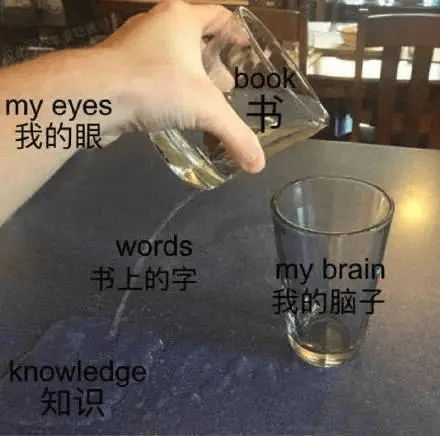

近年来,“一年制水硕”的争议不绝于耳。不少海归回国后发现,找工作时学历背景并没有带来显著优势,甚至还会被HR追问“实习经历够吗?项目经验有吗?”

问题真的在留学吗?未必。

留学从不是“高薪保底卡”,而是“高台加速器”。问题不在“留学水”,而在“人空心”。

“我接触的很多孩子,其实都差在没有高含金量的实习上。”有留学咨询师直言。字节跳动、阿里、腾讯等大厂的出海岗位,央企国际部的留学生专场,都是摆在面前的资源——但需要你有能力抓得住。

在这个“不看你从哪里来,只看你能干啥”的时代,有海外经历固然是加分项,但最终决定你能否脱颖而出的,是你“在留学中做了什么”。

一位教育博主总结得很干脆:

“留学是个更高的平台,平台高了,对你的要求也高了。”

十年前,“海归”几乎等同于精英象征;如今,海归回国成常态,留学经历也在“去神化”。

但这并不等于它失去了价值。

一张被教留服认证的海外文凭,依旧是公务员考试、事业编制、落户加分、积分入学等政策中的“硬通货”;尤其在外企、跨国组织、国际部,留学背景往往是选拔的重要考量。

更重要的是,留学赋予你的,是一种“与众不同”的成长路径。

比如——

在MIT的实验室里,与世界最顶尖的科研团队合作;

在日本或德国的制造企业中体验精细管理;

在耶鲁的讨论课上,与五湖四海的同学辩论种族、技术与全球秩序;

在打工、独居、异国医院的日常中,习得生活独立的真正含义。

这些经历,是“985+1年速成硕士”所无法替代的。

在机会分布高度不均的时代里,留学也许不是唯一的捷径,但它依然是构建“差异化能力画像”的有效方式。

“你们现在的生活,不就是自己当初最向往的吗?”

这是很多海归回望留学时常常浮现的一句话。

的确,有人在留学时找到了伴侣,有人在异国校园实现了学术突破,有人在中餐馆打工学会了责任,也有人回国后凭借经验在影视、科技、国际事务领域开辟新天地。

有人在留学途中开始怀疑:“我是不是赌错了?”

也有人在毕业那天明白:“如果不是留学,我不会成为现在这个我。”

正如那位曾在体育馆值班的女生所说:“当我站在草坪边,看着阳光下踢球的女孩们,我知道自己值了。”

学历的确可能“贬值”,但成长不会。

这个时代,留学不再是万能钥匙,而是一种“有风险的机会”。它的价值不在于光鲜的起点,而在于你是否在过程中“自我重塑”。

是否值得?没有人能替你回答。

但我们可以给出这个时代的提醒:

留学是一场长期教育投资,不是短期回报交易;

留学是一次身份再造,不是社交光环;

留学是关于成长的“人生选项”,不是关于学历的“保障计划”。

所以,与其问“现在还有没有必要出国留学”,不如问:

“我希望通过留学,成为一个怎样的人?”

这,才是留学真相最本质的部分。