清华、北大稳居前20!2026泰晤士排名出炉,中国高校突破提升

2026年泰晤士高等教育(THE)世界大学排名覆盖全球115个国家与地区的2191所高校,创下历史纪录。中国大陆13所高校跻身全球前200名,展现出高等教育质量的稳步提升。深入分析其排名变化、进步动因与发展方向,对推动中国高等教育国际化发展具有重要意义。

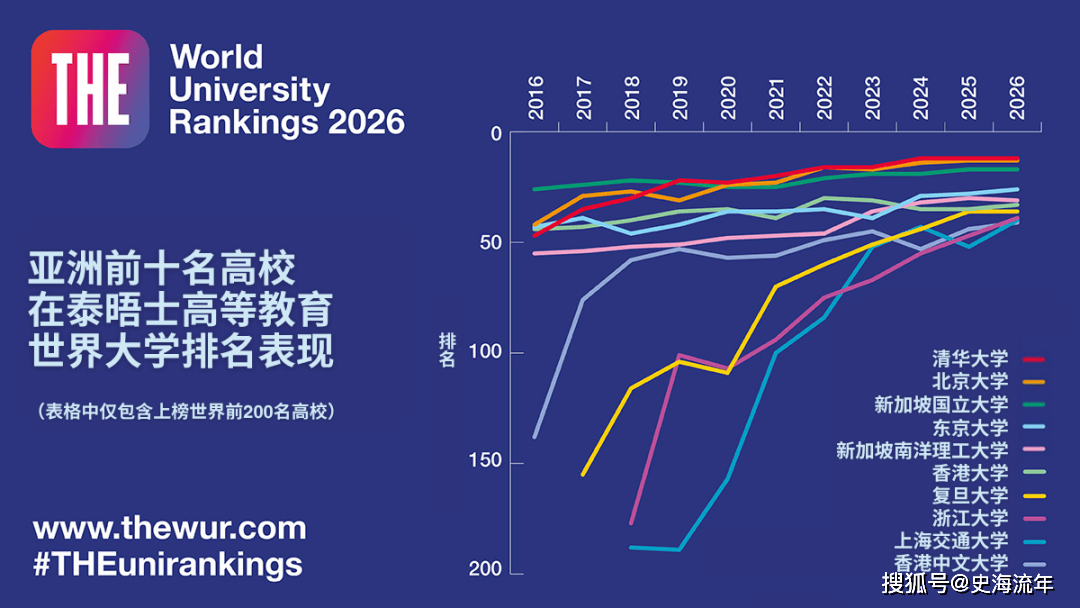

13所中国大陆高校在本次排名中呈现“头部稳守、中坚跃升、整体向好”的格局。头部院校中,清华大学连续第三年稳居全球第12名,继续领跑亚洲;北京大学紧随其后位列第13名,双雄格局持续巩固。

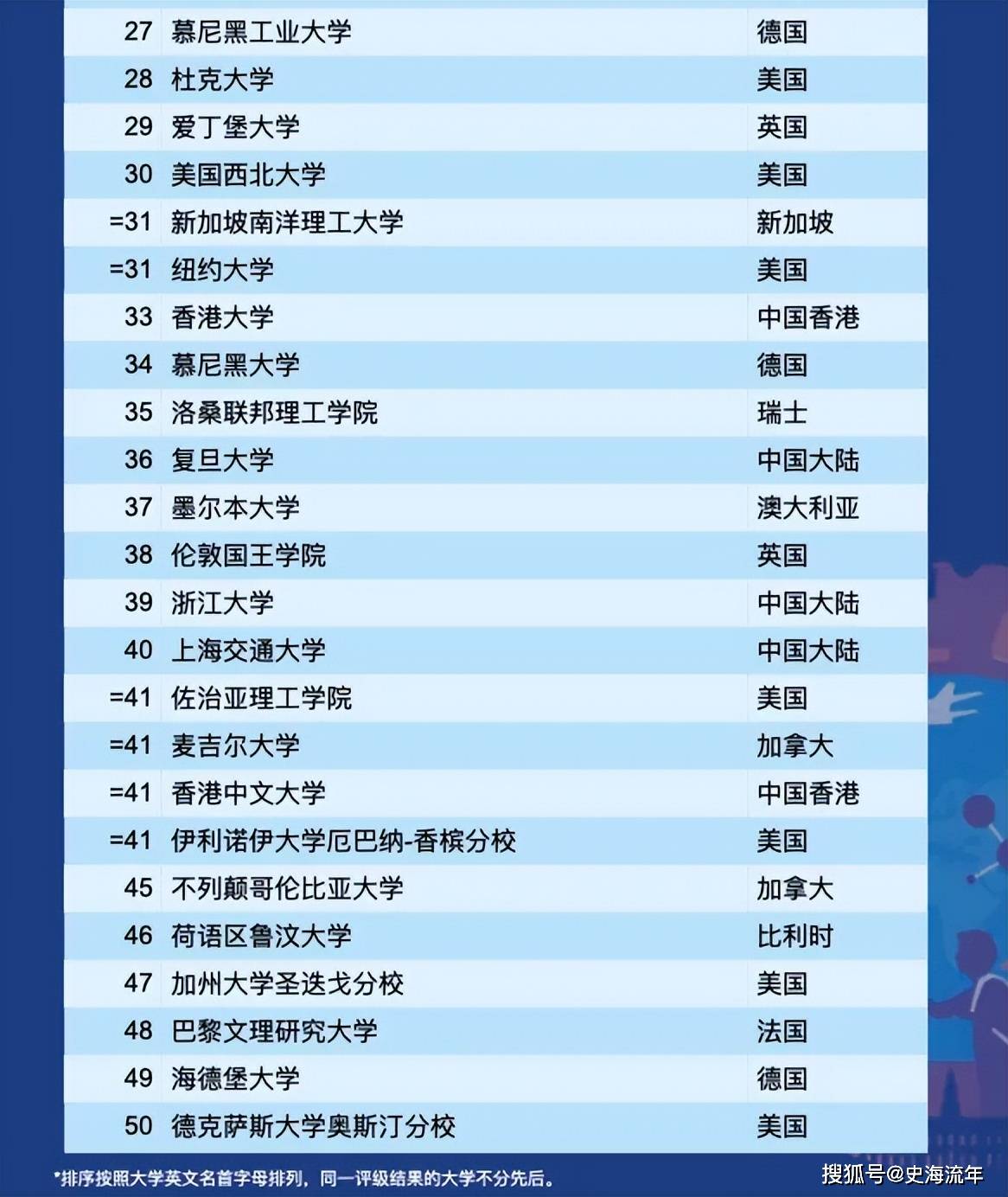

前40强席位实现扩容,浙江大学从去年第47名跃升至第39名,上海交通大学从第52名升至第40名,与清北共同构成前40强中的5所中国大陆高校,创下历史纪录。

中坚力量表现尤为亮眼,多所高校实现位次跃升。哈尔滨工业大学进步最为显著,排名上升21位进入全球前150名;武汉大学、北京师范大学、同济大学均稳步提升位次,成功跻身前150强,向世界百强发起冲击。

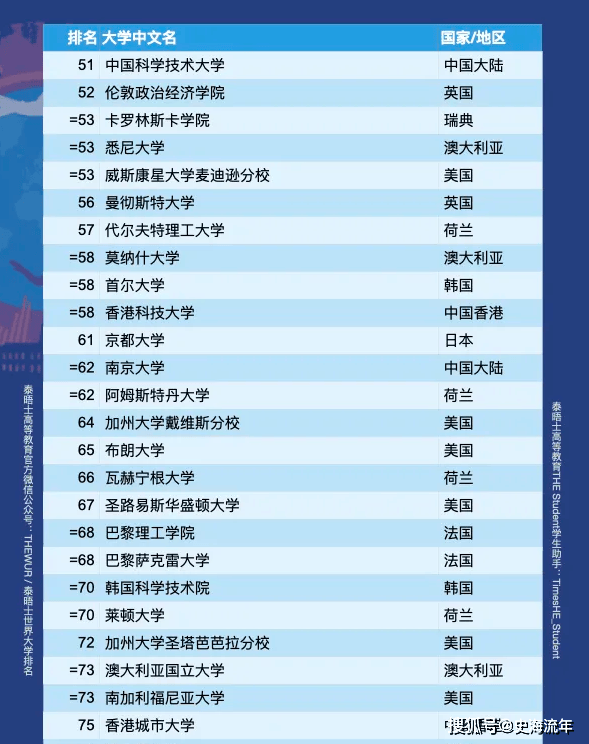

中国科学技术大学位列第51名,复旦大学居第36名,南京大学并列第62名,三所高校保持前100名行列,彰显扎实的学术底蕴。

南方科技大学与华中科技大学分别位列第160名和第176名,作为新锐力量与传统强校共同构成前200强的完整梯队。整体来看,13所高校中超过20%实现排名上升,且无一下滑,展现出稳健的发展态势。

THE排名数据显示,中国大陆高校排名提升的首要驱动因素是研究影响力与卓越研究的显著进步。顶尖高校在基础研究领域持续突破,清华大学工科领域TOP10%高被引论文占比达42%,北京大学生命科学产学研项目年增长40%,高被引论文数量与引用率的双提升直接拉动科研指标得分。

博士学位授予与学术人员比例的优化,为科研团队注入新鲜血液,形成“培养-研究-产出”的良性循环,成为科研质量提升的重要支撑。

“双一流”建设的持续推进为高校发展提供了关键支撑,西安交通大学、天津大学等老牌工科强校依托专项经费,在能源、化工等领域实现技术突破,直接转化为排名竞争力。

区域协同发展战略成效显著,粤港澳大湾区通过联合实验室共建、跨校资源共享等机制,使华南理工大学、深圳大学等院校的科研成果转化效率平均提升35%,形成集群式发展优势。这种“国家战略+区域协同”的资源投入模式,实现了高校发展与国家需求的同频共振。

在教学维度,高校通过改善师生比、提升博士培养比例等举措增强核心竞争力,这与香港高校排名提升的核心因素形成呼应。南方科技大学通过高薪博士后招聘体系汇聚全球人才,哈尔滨工业大学依托航天领域国家重点实验室开展特色人才培养,实现了“教学——科研”的深度融合。同时,高校对教学声誉的重视程度不断提升,通过国际化课程设置、实践教学改革等手段,进一步夯实了人才培养基础。

当前部分高校仍存在学科布局重叠、发展路径趋同的问题。未来应聚焦优势领域实现差异化突破。工科强校可深耕新能源、人工智能等前沿方向,如湖南大学以车辆工程学科特色实现排名跃升;人文社科院校需加强国际对话,借鉴北京师范大学教育学国际合作经验,填补人文领域排名短板。通过“一校一特色”的发展战略,形成多维度、多层次的高等教育体系。

尽管排名稳步提升,但中国大陆高校在国际学生多样性、全球学术网络参与度等指标上仍有差距。应从“被动参与”转向“主动引领”,一方面扩大国际顶尖人才引育规模,提升外籍教师占比;另一方面发起国际学术合作项目,建立“亚洲——欧美”双向交流机制,借鉴香港高校“国际化+区域化”的发展经验,打造全球认可的教育品牌。

目前高校科研仍存在“重论文轻应用”的倾向,需进一步打通“基础研究-技术开发-产业应用”的链条。可参考香港科技大学人工智能专利转化经验,建立校企联合攻关平台,将科研成果与市场需求精准对接。同时优化评价指标,将成果转化效益、产业合作深度纳入考核体系,实现从“科研数量”到“创新质量”的转变,契合THE排名中“科研+创新”的核心评估趋势。

高校需进一步深化“放管服”改革,赋予科研团队更大自主权。在资源配置上,应向青年学者倾斜,建立灵活的人才评价机制;在管理模式上,借鉴南方科技大学的创新治理经验,实现学术决策与行政服务的高效协同。通过治理体系现代化,释放高校创新活力,为排名持续提升提供制度保障。

2026年THE排名中的突破,标志着中国高等教育已进入全球竞争的中上游阵营。但从“大而强”到“精而优”的跨越,仍需在特色发展、国际化深化、成果转化与治理改革等方面持续发力。随着中国高等教育质量的系统性提升,未来必将在全球学术版图中占据更重要的位置。