老照片带你穿越回1977年高考:570万人赴考,录取27万,改变命运

1977年的高考,是新中国经历文革后第一次恢复的全国性高考,标志着十年的高考中断终于结束。高考重新实施后,入学门槛不再以出身论定,广大青年获得了公平竞争的机会。这次高考不仅在教育史上具有重要地位,也在中国现代史上留下深刻印记。它还是中国历史上唯一一次在冬季举行的高考,考场上有570多万名考生走上考场,国家的命运因此发生了改变。

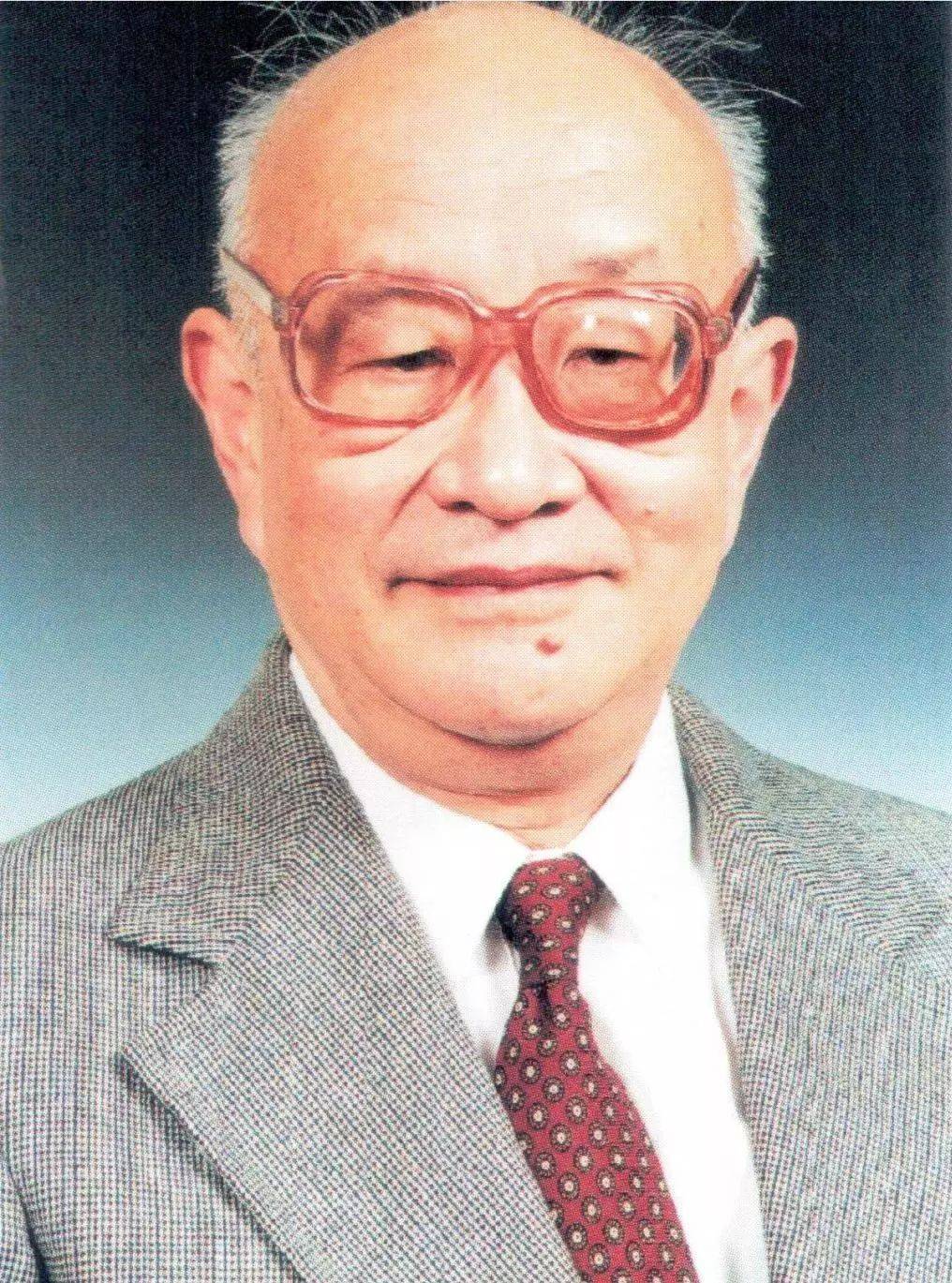

说到1977年的高考,不能不提到一位关键人物——查全性。他在1977年给邓小平同志上书,提出恢复高考的主张。邓小平以国家和民族的长远发展为出发点,采纳了这条建议。查全性因此被誉为“倡导恢复高考第一人”,后来成为院士,在武汉大学任教。

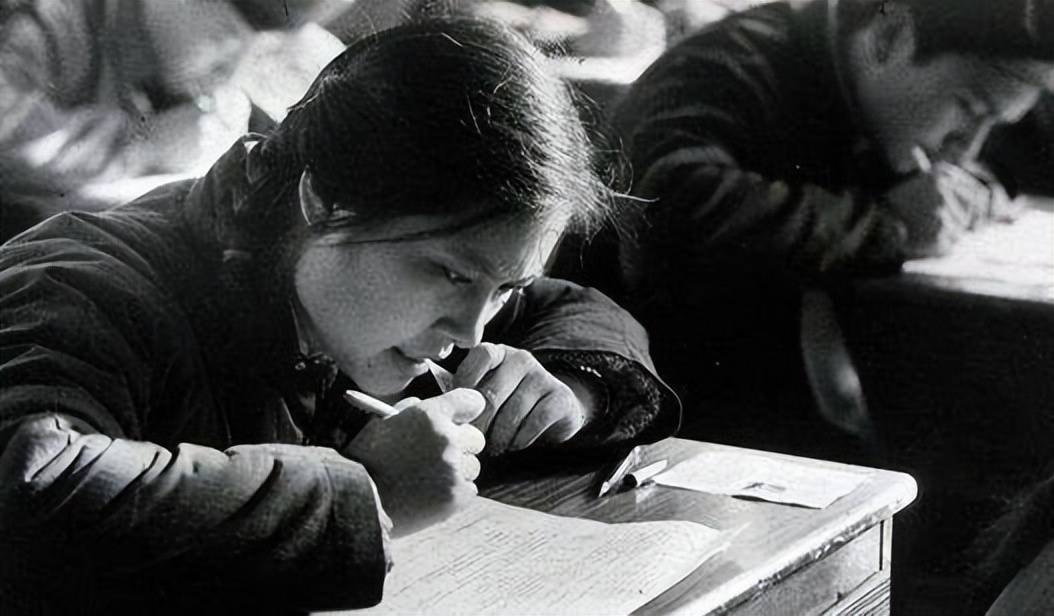

1977年10月21日,人民日报等全国主要媒体同时发布了恢复高考的消息,宣布将实行统一考试、择优录取的办法选拔人才进入大学。招生对象包括工人、农民、上山下乡的知识青年、回乡的知识青年、复员军人、干部,以及应届高中毕业生,并透露当年的高考将在一个月后在全国范围内举行。这一举措给那些渴望知识、怀着希望的学生带来了改变一生的机会。他们在无数个寒夜点着煤油灯刻苦读书。

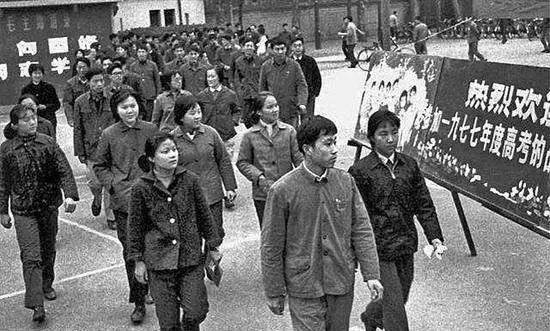

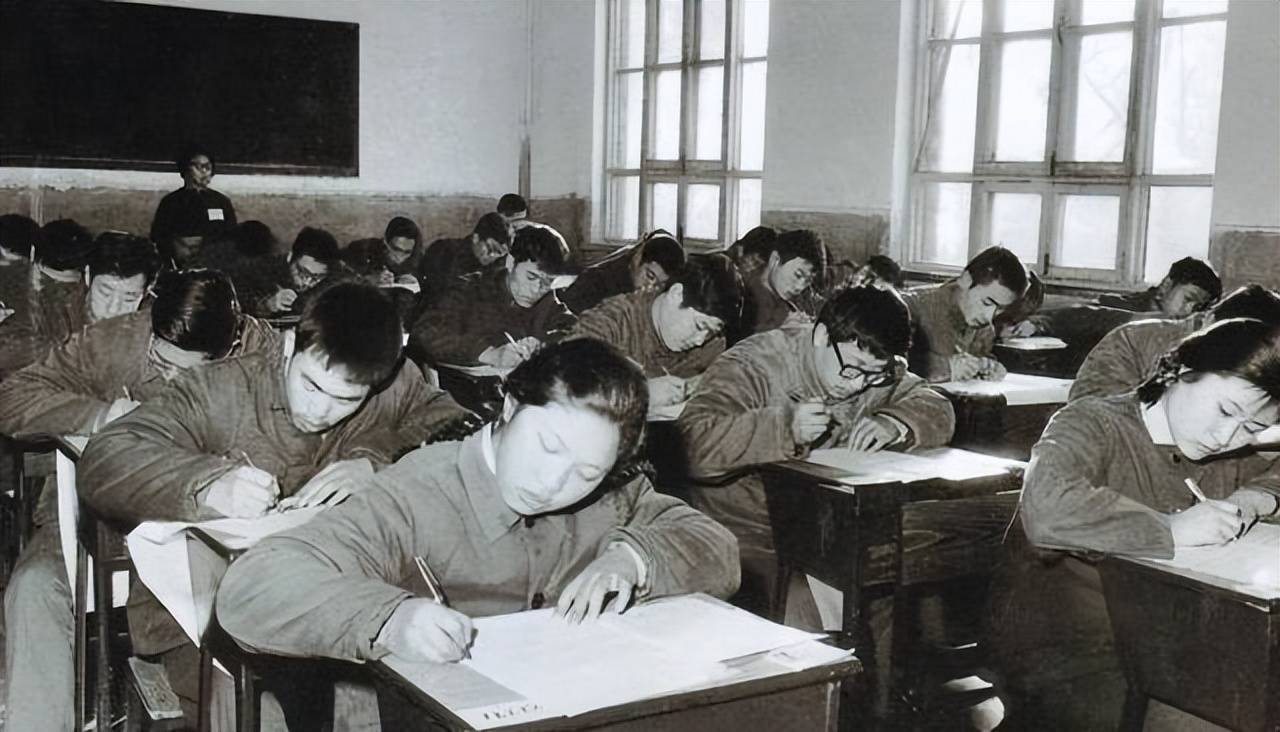

这次高考并不是在夏天进行,而是在冬天进行,考试规模庞大,共有570万多名考生参加。考生们穿着朴素,步伐坚定,眼神里透出对知识的渴望。考生年龄差异很大,有人已婚、有了孩子,也有还未成年的年轻人,但他们都为了同一个目标站上考场。

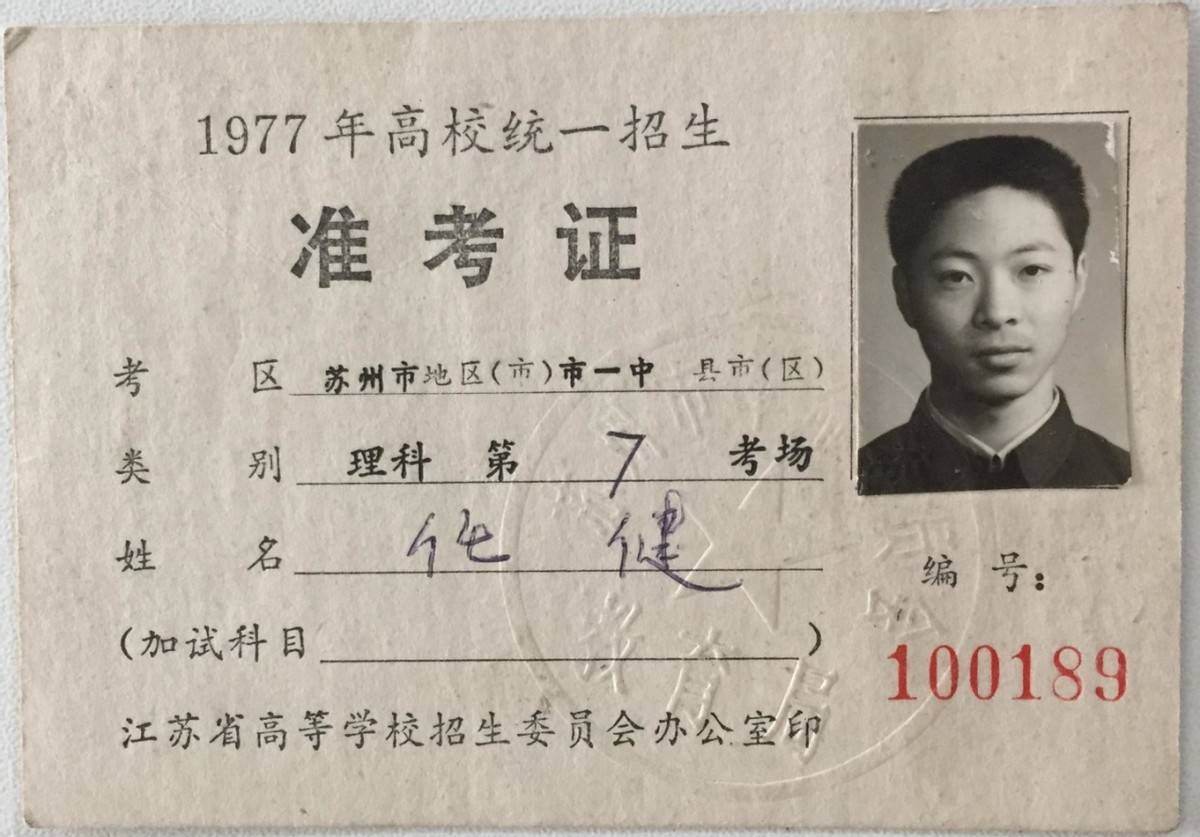

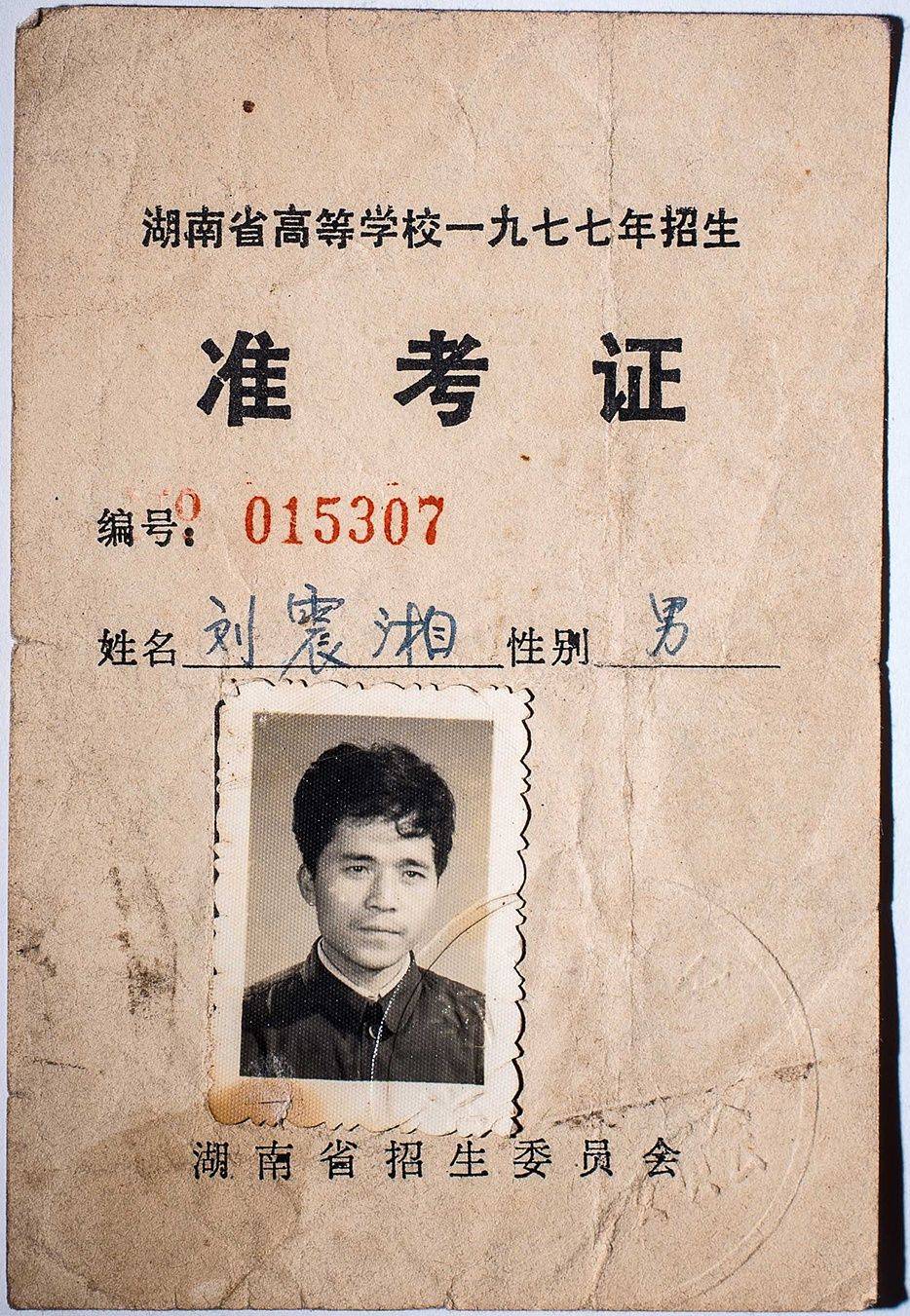

准考证也非常简单,只是一张薄薄的纸片,附有黑白照片,外观简陋却承载着重要的历史意义。正是这张小小的准考证,见证了一段历史的发生。

由于当时的历史原因,1977年的考试题对今天的考生来说显得相对简单,很多科目的题目大多在初中水平之内。这并不奇怪,因为高考被中断了十年,大多数考生的基础薄弱,因此当年的试题难度被设定在与实际情况相匹配的水平。

十年的停考让1977年至1979年的三年间报考人数持续增加,但高校的招生名额没有同步扩大,造成录取比例极低。1977年的报名人数为570万,最终只有约27万人被录取,录取比例约为4.74%。这场考试可以说是“千军万马过独木桥”,考上大学的人是极少数,被视为幸运儿和天之骄子。那时的大学学费很低,且有生活补助,毕业后通常会被分配工作,身份相当于国家干部,很多人后来成为国家的栋梁之材。

当年的大学生珍惜来之不易的学习机会,尽管学习条件远不如今天,但他们孜孜不倦、刻苦用功,形成了比现在许多学生更强的学习风气。

以上内容整理自历史记录,旨在以更清晰、易懂的方式呈现1977年这段特殊年代的高考与其影响。

上一篇:刘琛被查