量子计算突破:3000量子比特系统实现连续运行两小时

量子计算领域迎来一项重要突破。哈佛大学与麻省理工学院联合团队在《自然》杂志发表论文,宣布他们成功演示了一个包含3000多个量子比特的系统,能够连续运行超过两小时,而且理论上可以无限期持续下去。这项成果解决了量子计算发展中一个关键瓶颈——原子损耗问题。

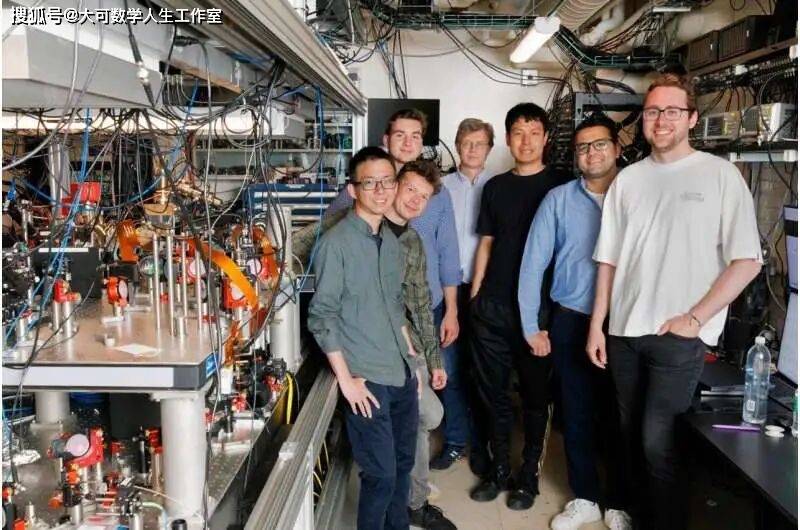

图释:邱能俊(左起)、西蒙·霍勒里斯、卢克·斯图尔特、米哈伊尔·卢金、吉嫩(蒂姆)郭、穆罕默德·阿博贝和埃利亚斯·特拉普。图片来源:Veasey Conway/哈佛特约摄影师

传统计算机使用比特(0或1)来处理信息,而量子计算机使用量子比特,可以同时处于0和1的叠加状态,再通过量子纠缠实现指数级增长的计算能力。理论上,一台拥有300个量子比特的机器就能同时存储比已知宇宙中粒子数量还要多的信息。但现在,哈佛团队打造的系统规模是这个数字的10倍。

这项突破的核心是解决了'原子损耗'难题。此前,量子比特会从系统中逃逸,导致编码信息丢失,迫使研究人员不得不暂停实验,重新装载原子后再从头开始。这就像一辆车不断熄火,司机得反复下车修理。

研究团队设计了一套精巧的系统,使用'光学晶格传送带'(激光波传输原子)和'光学镊子'(激光束抓取并排列原子)持续快速地补充量子比特,每秒可重新装载高达30万个原子。论文合著者埃利亚斯·特拉普解释道:'我们展示了一种方法,可以在自然丢失原子的同时插入新原子,而不破坏系统中已有的信息。这真正解决了原子损耗这一基础瓶颈。'

这一系统在两个小时运行期间,共有超过5000万个原子循环通过。研究人员验证了在保持存储量子比特状态的同时,能用自旋极化或相干叠加态的原子量子比特持续补充阵列。这意味着系统原则上可以无限期地维持存储区的量子态。

这项研究的资深作者米哈伊尔·卢金指出:'这种系统连续运行的新方式,涉及快速替换丢失量子比特的能力,在实践中可能比特定的量子比特数量更重要。'研究团队下一步计划将这种方法应用于实际计算任务。

几乎同时,加州理工学院团队也在《自然》杂志发表了他们的成果,他们利用'光镊'技术控制了6100个超冷中性铯原子,构建了目前规模最大的量子比特阵列。不过,该系统只能运行不到13秒。两项研究对比凸显了哈佛-MIT团队突破的价值——不仅是规模,更重要的是持续运行能力。

量子计算有多种技术路线在并行发展,包括超导、离子阱、光量子等。中性原子系统因其独特的优势成为最有前景的平台之一。这项研究中的连续操作架构为持续运行的原子钟、量子传感器和容错量子计算机的实现铺平了道路。

除了连续运行的系统,哈佛-MIT团队还在另外两篇《自然》论文中展示了可重构原子阵列模拟奇异量子磁体的架构,以及新的纠错方法。卢金认为,现在我们已经可以展望能够执行数十亿次操作、连续运行数天的量子计算机:'实现这一梦想的目标首次直接出现在我们的视线中。'

这项突破不仅展示了量子比特数量的增加,更解决了实际应用中的关键障碍。就像汽车从偶尔发动一下到能持续行驶,这是从演示走向实用化的重要一步。尽管距离成熟可用的量子计算机还有很长的路,但这条路的方向已经更加清晰。

参考文献:

Neng-Chun Chiu et al, Continuous operation of a coherent 3,000-qubit system, Nature (2025). DOI: 10.1038/s41586-025-09596-6