入选“国自然”本科生项目,这个复旦女孩靠什么?

“收到入选通知时,我正在上课,打开手机看到邮件,第一时间就跟导师和家人分享了消息。”

回想起入选国家自然科学基金青年学生基础研究项目(本科生)(下文简称:国自然本科生项目)的一刻,复旦大学公共卫生学院2021级预防医学专业本科生叶丽娜·吐尔地别克(毕业于新疆生产建设兵团第二中学)显得淡定而从容。“那一刻没有很激动,反而是焦急等待两周后的一种释然。”

几天后,她在个人社交账号上分享了这一消息,却意外引发热议。“大家主要集中在两个方面好奇,一个是好奇本科生怎么可能申报‘国自然’,另一个是对考核标准的好奇。”

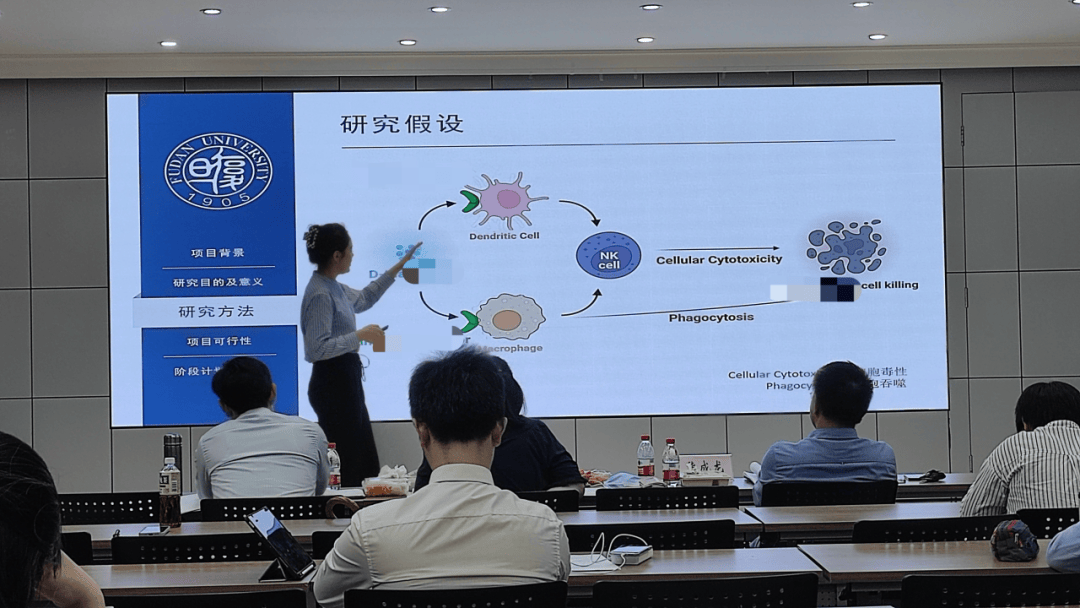

叶丽娜在国自然本科生项目答辩现场候场

她坦言,“这个项目三年前才开始在八所高校试点,很多人不了解很正常。”面对质疑,叶丽娜从容不迫,因为她知道,这份入选背后是她三年来在复旦一步步积累的科研硬实力。

从“反常结果”到创新发现

一项不走“寻常”路的研究

叶丽娜的研究听起来很神奇——一种来自蔬菜水果的天然己糖“甘露糖”,或将成为治疗儿童肿瘤的新希望。

自2018年起,发表在《自然》等顶级期刊的一系列研究指出,甘露糖抑制多种成人实体肿瘤(如乳腺癌、肺癌等)的生长,被认为是一种有潜力的抗癌候选物。

但当叶丽娜将甘露糖应用于她研究的一种最常见的儿童实体肿瘤——神经母细胞瘤时,却得到了意料之外的结果。

在动物实验中,甘露糖的抑癌效果并不明显,甚至可能“好心办坏事”——“肿瘤细胞可能反向利用甘露糖,代偿性增生血管来维持自身生存”。这个与权威结论相左的发现,没有让叶丽娜退缩,反而激发了她的探索欲望。

严谨是做科研的第一准则。从二维细胞计数到三维血管建构,从多人独立验证到不同角度的实验重复……在导师的指引和叶丽娜主导下,她与团队耗时近2年时间,用多种方法反复验证。

最终发现,甘露糖会大幅提高肿瘤细胞中一种名为IMPA1的酶活性。这种酶会合成肌醇以介导血管增生,从而削弱甘露糖本应有的抗癌效果。

将“障碍”转化为“机遇”。基于此,她创新性地提出靶向IMPA1酶可能增强甘露糖疗效的策略,为儿童肿瘤治疗提供了新思路。

从“德隆”到“国自然”本科生项目

一名复旦本科生的科研进阶路线

从文献阅读中获取灵感,在实验中发现问题,到不畏权威,严谨验证反常数据,深入挖掘背后机制,再到基于机制提出创新性的解决方案,这一套完整的科研训练,是叶丽娜申请“国自然”本科生项目的路径,也是复旦本科生科研培养体系的生动缩影。

说起叶丽娜的科研之路,充分体现了复旦大学发挥研究型大学优势,让本科生早开课题、早进实验室、早搭团队的育人理念。

“德隆学者”计划开题答辩现场

大二通过院系“德隆学者”计划初次主持项目,探索甘露糖对神经母细胞瘤免疫微环境的影响;到大三进入校级“复旦大学本科生学术研究资助计划”(即“复芏计划”)下设的“曦源项目”独立主导课题,深入研究甘露糖的促血管效应;再到大四凭借扎实的数据积累成功申报“国自然”本科生项目,致力于解决甘露糖疗效瓶颈的机制探索。

“这三个项目就像阶梯一样,让我一步步成长。”叶丽娜说。每次课题申报都是全方位的锻炼,写本子提升的是凝练科学问题和设计实验的能力,答辩考验的是学术幻灯片制作、演讲表达和临场应变能力。“正是前两次课题申报打下的基础,让我能更加从容地应对国自然本科生项目申请。”

部分课题组成员合影

叶丽娜回忆,每次写本子,都会在导师、公共卫生学院、营养研究院(筹)青年研究员陶灵的办公室坐上三四个小时,“老师会逐字逐句指导我修改,并耐心解释每一处调整背后的逻辑。更难得的是,陶老师会鼓励我们勇敢提出不同的观点。”

这种学术交流,让她真正学会了科学思考,也让她完成了从“接受知识”到“创造知识”的思维转变。

叶丽娜的研究涉及营养学、肿瘤学、血管生物学等多学科领域,而复旦开放的学术氛围为这样的交叉研究提供了沃土。

当课题深入到不熟悉的肿瘤血管领域时,“陶老师主动联系了基础医学院的杨云龙老师,他特地来我们办公室指导到晚上十点,对实验设计和结果分析提出了很多宝贵建议,这种跨学科的合作在复旦普遍而自然。”

复旦丰富的资源平台也为她的研究提供了有力支撑。“无论是数据库资源获取文献,还是使用公卫平台的质谱仪等先进设备,都很方便。”

从实验室小白走向项目负责人

叶丽娜的科研之路并非一帆风顺。她坦言,高中参与数学竞赛研究时曾对科研产生畏惧,大一做流行病学研究时也没找到感觉。直到大二接触实验医学,她才真正体会到科研的乐趣。

“真真切切地改变一个细胞的基因表达,诸如此类看得见、摸得着的实验操作让我兴奋。”更重要的是,她享受主导课题、探索未知的过程。“我的课题就像我的孩子,由我决定它的走向,这种成就感是独一无二的。”

德隆团队成员聚餐,庆祝小组成立1周年

作为多个项目的早期参与者,她不仅主导推进课题,也慢慢的开始指导其他本科生短期加入,共同成长。

当然,科研路上不乏挫折。2023年初,一个简单的细胞克隆实验让她连续失败了12次。“花了三个月时间,最后导师建议我暂停,当时在实验室就掉眼泪了。”然而今年五月,当她重新尝试这个实验时,一次就成功了。“这段经历让我明白,有时候放下执念,反而能看清问题。

如今,科研对她而言已不仅是兴趣,更是一种责任。叶丽娜眼中闪着光,“如果甘露糖能成为抗癌药物,作为天然物质,它对人体的耐受性高,将帮助到脆弱的儿童肿瘤患者,”她希望自己的研究能为肿瘤治疗提供新的选择,让患者在减少副作用的同时获得更好的治疗效果。

给学弟学妹的建议:

静心前行,成果自会水到渠成

在复旦,科研不是研究生的专利,而是每个本科生都能触碰的梦想。

回顾三年科研历程,叶丽娜坦言,科研需要耐心和坚持,“刚进实验室时,我也是从养老鼠、搬饲料、擦设备做起,但这些都是积累。”叶丽娜鼓励学弟学妹主动争取机会,“不要等机会来找你,也不要怕从小事做起。”

除了科研硬实力外,叶丽娜也格外强调软实力的重要性:“英语能力、演讲表达、团队合作,这些看似与实验无关的能力,在实际研究项目中同样关键。”

复旦的创新实践学分认定政策也为像叶丽娜一样热爱科研的本科生提供了制度保障。“学校校级科研项目获评优秀可以认定6-8学分的A类成绩,在预推免时也可作为综合发展潜力加分,这让我们能更安心地投入科研,不必过分担心绩点。”

在她看来,复旦为本科生提供了难得的科研沃土。未来,她希望继续探索营养与肿瘤的关系,为肿瘤治疗提供新的视角和方案。“作为从新疆走出来的哈萨克族学生,我希望能用所学回馈家乡。在复旦的科研初体验让我相信:静心前行,成果自会水到渠成。”

组 稿

校融媒体中心

文 字

赵天润

图 片

受访者提供

责 编

赵天润