非全日制博士78万,不挤普通名额,高端教育有何门道?

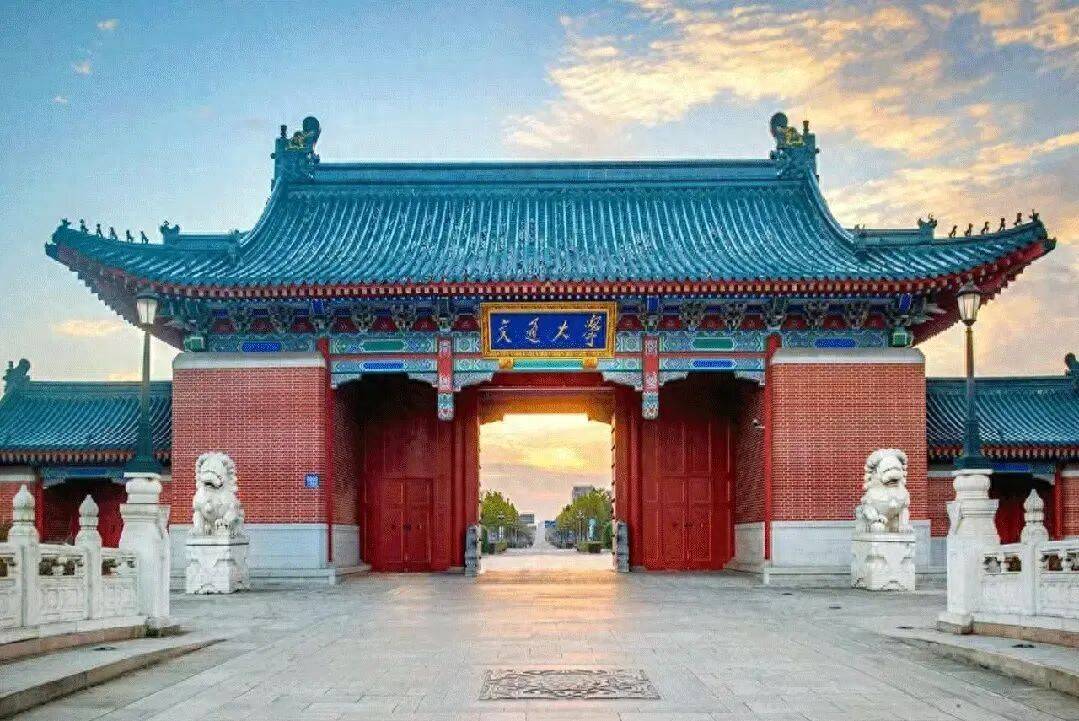

上海交通大学刚发布2026年校本部博士招生简章,拟招5000人左右,其中非全日制会计博士78万一期的学费,直接在网上吵翻了天。

11月10日,上海交大研究生招生办公室工作人员回应了媒体。

一期时长一般是4到6年,具体得看学院和导师安排。

学费明细要问相关学院,78万大多就是学费本身。

非全日制博士的正式招生简章得明年才发,现在能参考去年的版本。

刚看到这学费时,我也吓了一跳。

就算按最长6年算,每年也得十几万,这都快赶上欧美留学的花费了。

不少网友直呼“普通人根本上不起”,还有人质疑“这是在挤占公共教育资源”。

但仔细琢磨下招生关键词,我才发现大家的激动有点没必要。

“非全日制”“会计博士”“78万元”,这三个词凑在一起,明眼人都能看出来,这项目就不是给普通学生准备的。

咱们普通家庭的学生,平时连宿舍空调费贵点、租房压力大都要吐槽半天,哪有能力仰望这种级别的项目。

本来想吐槽这学费太离谱,但后来发现人家根本没打算跟普通招生计划抢资源。

那些收费低廉、纳入保障的招生名额,该怎么招还怎么招,完全不受影响。

相反,我觉得这类高额学费项目,说不定还能创造新的教育资源。

就像有网友说的,这就是给公司老板、想学历镀金的有钱人准备的“高端俱乐部门票”。

这话听着有点刺耳,但大体没毛病。

有钱人就不需要教育了吗?他们的学习需求就不该被满足?这么一想,心态就能平和很多。

而且这事儿至少能说明一点,不少土豪还是崇拜知识的。

不管事业多成功,他们依然愿意花大价钱买个博士头衔,要么提升自己,要么装点门面。

这其实挺有意思的,多少拉平了一点“人生价值”的参照系。

哪怕你是小镇青年,只要够努力,当上个小镇做题家,至少在学历这个维度,能和那些成功人士平起平坐。

说句玩笑话,你还能有“鄙视”土豪的资本,毕竟你凭实力拿到的学历,他们得花七八十万才能换来,才能跟你一起坐在学校食堂吃顿饭。

它至少证明,在现在的社会秩序里,教育依然是一种通行货币。

如果有一天,没人在乎这种学历点缀了,那才真的糟糕。

到时候大家可能都无所谓理性和知识,超越财富之上的价值锚点,就彻底没了。

“天价博士”的存在,其实挺直白地告诉了我们一个真相:教育就是一场以阶层为基础的入场券游戏。

有钱,才能进入这个高端学习殿堂;有学历,才能摆脱草莽身份,进入精英圈层的叙事体系。

仔细想想,哪里的教育不是这样?哪个学历不是某种“俱乐部门票”?一个好学历,是不是老家“高端人才引进”的入场券?是不是一线城市落户的敲门砖?是不是高端相亲群的准入条件?

教育在不同场景下,都在扮演着入场券的角色。

它不一定能完全证明一个人的能力,但绝对能决定你能不能被允许进入某个圈层。

咱们总爱给教育涂抹上美好的滤镜,用热血又直线条的叙事去形容它。

但它本质上就是一种筛选工具。

认清这个现实,然后尽可能利用游戏规则,为自己争取更理想的生态位,才是更理性的态度。

我身边就有做金融行业的朋友,他们行业里对高端学历的偏好特别明显。

尤其是非全日制的高端项目,同学大多是各行各业的精英,上课之外的圈层社交价值,有时候比课程本身还重要。

不光国内这样,国外也一样。

哈佛、斯坦福那些名校的EMBA项目,学费早就超过百万人民币了,但报名的人依然络绎不绝。

大家图的,不就是那个圈层资源和社会认可度吗?

最近还有媒体报道,专业硕士学费普遍在上涨。

有C9高校的金融、保险等全日制专硕,学费从21.8万涨到25.8万;某财经大学的会计专硕,两年学费从6.8万涨到9.8万。

这些涨幅都不小,但报名热度并没降。

这背后其实是研究生扩招带来的成本压力。

近些年研究生招生规模大幅扩张,办学哪能没有成本?在这波学费上涨潮里,出现个别“天价博士”项目,其实一点也不奇怪。

这也让我们看清了另一个真相:所谓加大对“高等教育的投入”,归根结底还是要靠经费支撑。

这些经费要么来自财政保障,要么来自学生学费。

所有教育的意义高低、价值如何,本质上都是金钱的换算。

有人可能会担心,这样会不会加剧教育不公?其实不然。

高校也需要生存,高端项目的高额学费,一部分会用来反哺普通教育。

比如补充科研经费、升级教学设施,还有的会投入到贫困生助学金体系里。

现在很多高校的财政拨款占比都在下降,自筹经费成了重要补充。

高端教育和普惠教育,其实是互补关系,而不是对立的。

它们各自服务不同的人群,满足不同的需求,最终让教育生态变得更多元。

我觉得这是个好事。

所有能让人看清真相,学会用财务思维规划人生的事,都该视作一种成长,这本身也是一种“教育”。

我们没必要对“天价博士”口诛笔伐,也不用过分美化教育的纯粹性。

它既有普惠大众的一面,也有服务高端需求的属性。

普通人依然可以通过努力学习,凭借学历实现阶层流动;有经济实力的人,也能通过付费获得想要的知识和圈层资源。

只要教育作为价值锚点的属性还在,只要它还能给努力的人提供上升通道,这种多元的教育生态,就有它存在的合理性。

毕竟,知识的价值,从来都不是用单一标准能衡量的。