2025留学家庭真相:消费降级、美本遇冷、就业焦虑登顶,中产父母如何破局?

作者:吴利德@灯叔

本文参考:EduKnow发布《2025中国留学家庭调研报告》

本文配图均来源:2025中国留学家庭调研报告

周末,我认真读完了《2025中国留学家庭调研报告》。这份由EduKnow发布的报告,没有堆砌华丽的数据图表,也没有渲染焦虑的“名校神话”,反而让我看到了一种久违的冷静与真实——在不确定的时代里,越来越多的中国家庭正在从“盲目投入”转向“理性规划”。

灯叔作为一名长期观察国际教育行业的从业者,我想说:这不是一份普通的行业报告,而是一面镜子,照出了当下留学家庭的真实处境、挣扎与觉醒。也揭开了当下留学圈最真实的生存现状。

一、“留学不是中产必选项”,清醒比有钱更重要

报告中有句话特别打动我:“国际教育不是中产必选项,但若选了这条路,清醒比有钱更重要。”

这句话看似简单,却戳破了过去十年“留学=阶层跃升”的集体幻觉。

曾经 “砸钱换名校” 的狂热正在降温,留学消费进入 “理性普惠” 时代。

2024-2025年,89%的家庭将教育支出控制在年收入40%以内,60万以上高支出家庭占比仅15.9%,较去年下降7.2%。

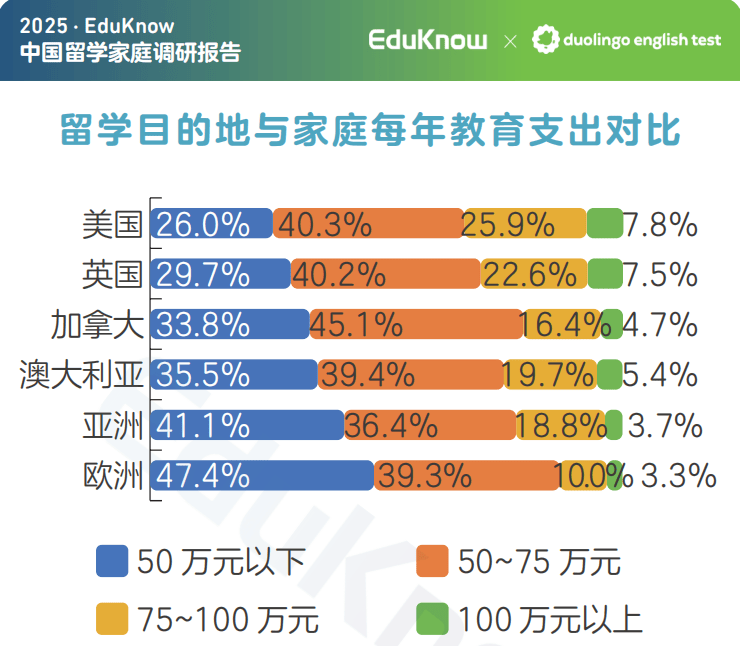

留学预算更呈现 “低增高降”:50万以下低预算占比从27%升至33.4%,75万以上中高预算则从28.7%降至20.8%。

不同城市的消费画像差异鲜明:北京、深圳家庭更舍得 “重仓教育”,40%以上收入投入教育的比例达14.7% 和13.8%;上海、广州则偏向中等支出,上海0-20%支出区间占比45.9%,为四城最高。

如今,美英申请竞争白热化,签证政策反复摇摆,就业市场对留学生的回报不再确定。与此同时,港新、澳加、甚至日韩等“次热门”目的地开始分流大量家庭。选择不再单一,路径更加多元——关键不再是“去哪里”,而是“适不适合”。

报告指出,家长们的择校逻辑正在从“唯排名论”转向“适配优先”。有人放弃藤校冲刺,转而选择课程匹配度更高的文理学院;有人因家庭经济压力,果断转向性价比更高的新加坡或德国。这种“量力而行”的理性,恰恰是成熟教育观的体现。

二、择校与准备:师资比排名重要,标化选择更灵活

择校不再是 “选名校”,而是 “找适配”。

中小学阶段,73.2%的家长将师资水平列为首要考量,远超课程体系(51.1%)和升学结果(30.7%),学费仅12.1%的关注度,可见家长对教育本质的回归。

到了本科阶段,校园安全跃升至第三大考量因素,超过地理位置和学费,反映出国际局势下的现实担忧。

国际化转轨的时间点逐渐清晰:43.6%的家庭在小学阶段进入国际学校,初中分流比例升至52.1%,高中阶段更是高达69%。值得注意的是,近六成公立学校家庭计划未来转轨体制外,低龄留学意愿在初中阶段达到峰值42.2%。

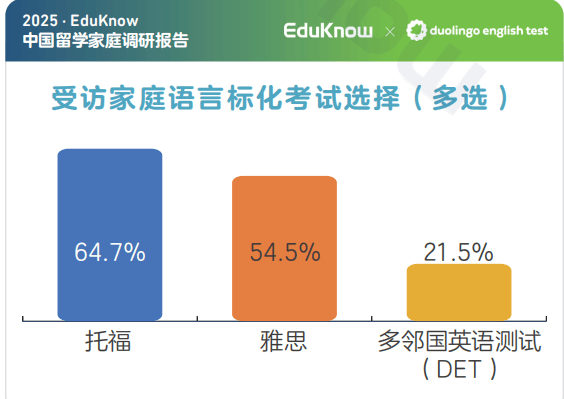

标化考试市场呈现 “三足鼎立”:托福(64.7%)、雅思(54.5%)仍占主导,但多邻国英语测试(21.5%)异军突起。低收入家庭偏爱高性价比的多邻国,超高收入家庭也愿意尝试这一灵活选项,而北京、上海家庭更倾向托福(适配美本申请),浙江、湖北等省份则以雅思为主(契合英联邦方向)。

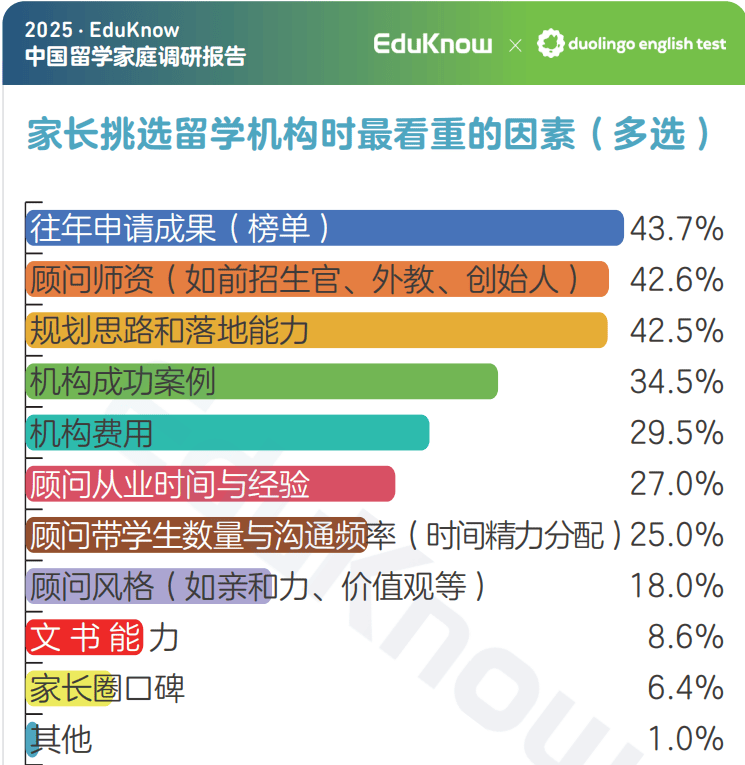

留学机构需求稳定但预算收缩:57%的家庭会购买留学服务,但15万以下低预算占比从25.4%升至33.2%,30万以上高预算则下降超11%。家长选顾问不再看 “光环”,而是聚焦往年申请成果(43.7%)、顾问师资(42.6%)和规划落地能力(42.5%)。

三、目的地分流:美本降温,港新加澳 “异军突起”

留学目的地从 “单极集中” 转向 “多元分散”,美国的主导地位被显著削弱:2025年选择美国的家庭占比59%,较2024年的76.3%骤降17.3%。而中国香港(19%)、加拿大(15.9%)、新加坡等新兴目的地持续升温,日韩选择率从1.2%跃升至4.9%,增幅超3倍。

家庭背景深刻影响目的地选择:博士学历家庭选美占比 62.5%,是本科学历家庭(49.9%)的 1.25 倍;50-300 万年收入家庭是英美留学的核心群体,而 50 万以下家庭更倾向欧洲、亚洲等低成本地区。

教育体系与目的地高度绑定:香港国际学校家庭选美占比 83.9%,国内外籍人员子女学校达 76.1%,而国内公立学校体制内家庭选美比例仅 48.4%,更青睐香港、英国等多元选项。专业导向也成为关键:留美家庭偏爱自然科学、社会科学等基础学科,留英家庭则聚焦法学、商科等应用学科。

四、就业焦虑登顶:从 “学历镀金” 到 “能力增值”

“未来就业” 以50.3%的关注度登顶留学家庭核心焦虑点,首次超过学业成绩(48.9%)。家庭对留学助力就业的期待值颇高,评分均值达7.58分(10分制),75.7%的家庭给出7-10分的高分。

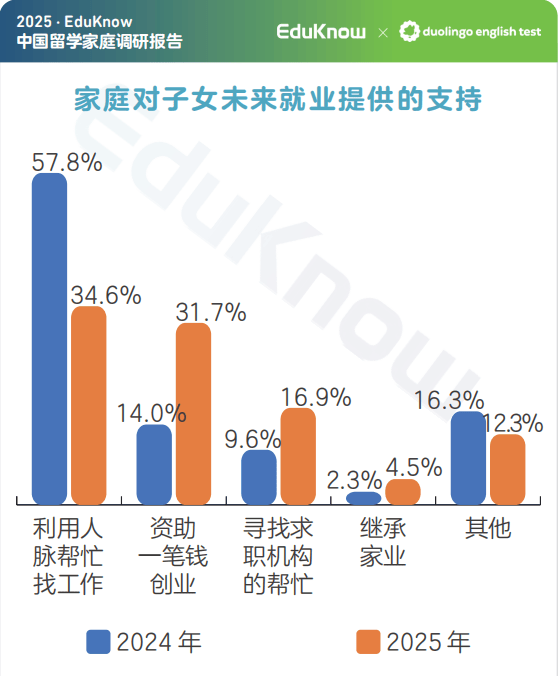

就业支持策略正在迭代:传统的 “人脉找工作” 占比从57.8% 骤降至 34.6%,而 “资助创业”(31.7%)和 “寻求求职机构帮助”(16.9%)大幅提升,后者近乎翻倍。家庭态度也从被动转向主动:“主动出击” 规划就业的家庭占比从14.2%升至26.2%,“先努力再帮忙” 的比例则从65.4%降至54.7%。

留学后发展地域选择更开放:46%的家庭持 “无倾向” 态度,31%倾向孩子回国发展(较 2024 年翻倍),仅23%希望孩子留在海外。有海外留学经历的家长更倾向让孩子留洋,无留学经历的家长则更希望孩子回国,家庭自身经验成为重要参考。

五、真正的教育,是“家长和孩子一起走的路”

另一个让我深有共鸣的观察,是报告中对家长角色的重新定义。

过去,很多家长把留学当作“外包工程”:报机构、刷标化、堆背景,以为花钱就能搞定一切。但如今,越来越多像简静、Sherry这样的家长意识到:教育的核心是“养人”,而不是“造简历”。

她们允许孩子自己决定参加乐队还是打网球,放手让孩子处理被拒登机的突发状况。这些看似“放手”的举动,实则是更高阶的托举——让孩子在真实世界中试错、承担、成长。

更可贵的是,这些家长自己也在成长。简静说:“我们要努力工作、保持学习。”Sherry说:“我吃我的苦,她们吃她们的苦。”不躺平的父母,才是孩子最好的榜样。

这让我想起一句话:好的教育,从来不是用钱堆出来的路,而是家长和孩子并肩同行的旅程。

六、警惕“机构神话”:顾问不是救世主,孩子才是主角

报告第三章关于留学机构选择的访谈,也值得所有家庭警惕。

一位广州家长坦言,最初面对琳琅满目的培训机构,“完全不知所措”。每个机构都宣称自己有“独家秘方”“高分保障”,但实际效果却参差不齐。

对此,报告给出了非常务实的建议:不要被机构的光环迷惑,而要聚焦到具体负责你孩子的那位顾问身上——他的经验是否匹配?风格是否契合?是否真正愿意理解孩子的独特性?

更重要的是:留学申请终究是孩子自己的成长历程,机构只是辅助,真正的主角是孩子自己。

在这个信息过载、营销泛滥的时代,保持清醒的判断力,或许是家长能给孩子最珍贵的支持。

结语:留学的本质,是给孩子更多选择权

2025年的留学之路,注定不会轻松。全球经济波动、地缘政治紧张、教育内卷加剧……外部环境充满变数。

但正因如此,我们才更需要回归教育的本质:不是为了镀金,不是为了逃避,而是为了培养一个能独立思考、有韧性、有责任感的人。

正如报告所说:“看清孩子适配性、算清家庭承受力、守住初心,才能让教育投入变成孩子的成长资本,而非家庭负担。”

对中产父母而言,破局的关键在于:花钱要 “精准”,聚焦核心需求而非冗余投入;择校要 “适配”,契合孩子特质与教育理念;规划要 “长远”,将留学与就业、职业发展深度绑定。

留学从来不是终点,而是通过优质教育资源,让孩子拥有自主决策、应对挫折、适应市场的能力 —— 这才是无论政策如何变化、市场如何内卷,都能让孩子站稳脚跟的核心竞争力。

毕竟,教育的终点,从来不是一张录取通知书,而是一个完整的人。

—— 灯叔 吴利德

2025年11月23日于北京