家校社共育,赋能成长 | 心理文化节家长教师讲座精彩回顾

家校社共育

赋能成长

5月,丽水市实验学校“积极赋能,‘韧性’生长”第五届心理文化节暨第三届积极家庭教育节系列活动火热开展。作为核心内容,5月17日至20日举办的五场专题讲座聚焦家校共育,特邀蔡迎春、林甲针、雷虹、邱筱妍四位专家,分别围绕亲子沟通、家校共育、教师减压、心理韧性培养和手机管理等热点话题开讲,为家长和教师提供专业指导。活动通过理论解析与案例分享相结合的方式,切实提升家校协同育人实效,助力学生心理健康发展。

用对话重塑联结

好好说话

5月17日下午的亲子班会课上,临平区心理健康教研员、正高级教师蔡迎春老师以“数字抱团”游戏打破亲子隔阂,七年级家长与孩子在音乐中拉手组队,笑声消融了平日的拘谨。随后的“问题梳理”环节,孩子们坦言面对“考差后指责”“作业加码”时的窒息感,家长则反思“吼叫式沟通”的无力。角色互换讨论中,《家有儿女》片段成为镜子——当孩子化身“刘星妈妈”,才读懂那句“为你好”背后的焦虑;当家长代入“摔门而去的刘星”,方知语言暴力如何撕裂信任。

课堂化作双向沟通的实验室。家长与孩子背靠背写下“生气时的期待”,又互换清单寻求共识:孩子渴望“一句鼓励替代比较”“多鼓励提供空间”,家长请求“主动分享烦恼”。视频《爸爸和麻雀的故事》让许多人泪目——老父亲反复询问麻雀名字,只为延长与儿子的对话。

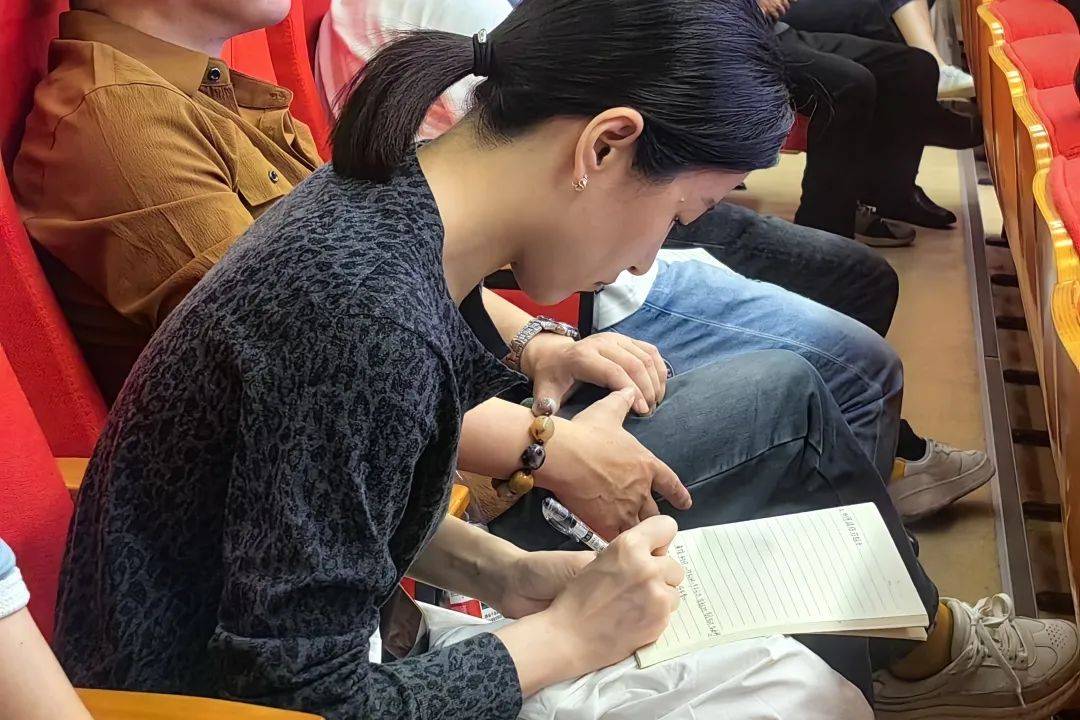

学校教师和七年级部分家长和学生也在现场聆听,课堂中家长和孩子真实的互动留给大家更多关于亲子沟通和家校共育方式的思考。

从修剪到滋养

让孩子拥有掌控感

5月19日上午,浙江省特级教师、教授级心理健康教育教师林甲针在讲座中以“教育的起点是感受孩子的感受”开篇,直面“烂尾娃”现象背后的教育焦虑。他指出,现代教育正陷入“盆栽式修剪”的误区,过度追求整齐划一的“标准答案”,却让孩子失去了蓬勃生长的生命力。老师提醒我们,当学生撕毁作业时,我们不应只看到“破坏纪律”,而忽视了背后的呼救。

林老师提出教师应担任“心灵容器”的角色,接纳学生的情绪风暴,而不是急于纠正行为。微小的关怀也能产生巨大的影响。例如,在批改作业时,写上一句个性化评语,如“今天的解题思路很有创意!”通过这些细微的行动,教师可以帮助孩子找到情感的支持,进而实现更为健康的成长。

林老师通过互动强调,教育的本质是让孩子在被看见中找回掌控人生的力量。他以“容器理论”作结,指出父母和教师的角色并不是雕刻师,而是承载者。教育的真正意义不是去塑造孩子,而是接纳孩子的真实情感。教育的终点不是单纯的分数,而是帮助孩子成为独立、健康、有思想的人,远比模板化的成功更加重要。

压力与韧性共舞

做有幸福感的教师

5月19日下午,浙江大学心理与行为科学系的雷虹教授在丽水市实验学校举行了专题讲座《做有幸福感的教师》。在讲座中,雷教授深入探讨了压力与情绪管理的关键性,提出了“6秒钟法则”作为情绪调节的核心工具,帮助教师在面对压力时保持理性与冷静。

雷教授指出,适度的压力能够激发动力,但若长期处于低压或高压状态,则可能对心理健康造成危害。通过深呼吸、冥想等方法,教师可以有效缓解情绪,保持内心的平和。她还分享了认知重构的技巧,帮助教师打破“非黑即白”或灾难化思维的认知误区,通过积极的语言与视角转换,从压力中发现成长与应对的契机。

此外,雷虹教授特别提到,人际关系既是教育工作者压力的来源之一,也是能量恢复的重要途径。她强调,教师应通过建立健康的师生关系、同事间的协作及家庭中的亲密互动,来有效减轻职业压力。她还指出,职业幸福感源于与他人深度的联结,教师需要主动打造支持网络,将压力转化为激发学生成长的强大动力。

从庇护到赋能

做孩子心灵的守护人

5月19日晚,雷虹教授为家长们带来了一场主题为《做孩子心灵的守护人》的讲座。在讲座中,雷虹教授深入探讨了心理韧性的核心:帮助孩子在压力中恢复与成长,而非单纯追求表面的“坚强”。她指出了当前教育中常见的三大误区:首先,将“不哭不闹”误认为是心理强大的表现,忽视了情绪的释放对孩子成长的关键作用;其次,通过刻意制造挫折(如贬低与打压)来锻炼孩子,反而容易让孩子丧失自信;最后,认为某些孩子天生就应该更加坚韧,忽略了个体差异和社会支持的作用。

在谈到如何培养孩子的心理韧性时,雷虹教授引用了著名的恒河猴实验。实验表明,缺乏肢体接触的幼猴,即便饱餐一顿,依然显得精神萎靡,这充分印证了情感联结比物质满足更能滋养孩子内心的观点。她还以“55-38-7”法则来指导家长:55%的信息通过肢体语言传递(如蹲下平视、轻拍肩膀),38%通过语气语调,仅有7%是由语言内容来传达。因此,家长应先用温和的肢体接触与语气来处理孩子的情绪,而非仅仅依赖语言教育。

在讲座的最后,雷虹教授再次强调,教育的真正意义并非塑造一个“完美的器具”,而是提供一片安全的土壤,让孩子在真实的经历中,培养出抵御风雨的内在力量。家长的角色,是孩子心灵的守护者,而非雕塑者。用接纳取代控制,用信任代替焦虑,才能真正帮助孩子在挫折中锤炼出坚强的心理韧性。

虚拟与现实的博弈

手机管理的科学突围

5月20日晚,浙江省家庭教育讲师、丽水市学科带头人邱筱妍老师在《脱“瘾”而出:手机管理的科学突围》讲座伊始指出我国超六成儿童10岁前“触网”,10%-30%青少年存在手机依赖问题,其背后折射出“自主、胜任、归属”三大心理需求的现实缺失。通过剖析“上瘾模型”与“冰山理论”,她强调成瘾行为本质是孩子对现实困境的逃避与代偿,仅靠“断网”无法根治,需家校协同填补心理需求缺口。

讲座提出科学管理四维路径:配机前评估自律能力,通过“心理合约”明确使用规则;构建低诱惑环境,如学习区禁用手机、区分“学习机”与“娱乐机”;以多元化活动替代虚拟依赖,鼓励户外运动、手工实践;实施渐进式戒断计划,结合“30天手机分手”与正念练习,帮助孩子重建现实联结。家校共识在于:教育不是与手机“斗法”,而是用丰盈的生活体验、稳定的情感支持,让孩子主动选择“放下屏幕,拥抱真实”。

邱老师强调,“与其焦虑手机夺走孩子,不如思考如何用爱与智慧为其创造更有吸引力的现实世界。”家校共育的核心,是让孩子在安全感中探索、在成就感中成长,最终实现从“被动戒断”到“主动掌控”的跨越。

这一系列讲座不仅是一场知识的传递,更是一次行动的号召——当教师放下“完满课堂”的执念,当家长从“监工”蜕变为“盟友”,当社会以包容托举试错的勇气,教育便不再是孤军奋战。它是家校共执火炬的心灵远征,是让每颗种子在接纳的土壤里,向着阳光自由舒展的慢的艺术。

通讯:庄陈强

一审:朱文春

二审:林红丽

三审:校长室

上一篇:怎么了解目标院校的录取概率?

下一篇:汉滨区培新小学教共体开展送教活动