“语文原来可以这样学!”北师大教授亲授通关秘籍,家长直呼开窍了

嗨,我是萌芽。

前两天我邀请了 北师大文学教授李煜晖坐客直播间,和大家分享新课标下语文要如何学等内容, 整整2个小时,全是精华干货

。

李教授是教育部义务教育语文课程标准实验项目组长,他对语文基础该学什么、学到什么程度、考试怎么考都非常清楚。

因此,这次分享的内容包含了 新课标下语文核心能力的解读,老师还和我们分享了 具体可实操的方法,内容真的很棒!

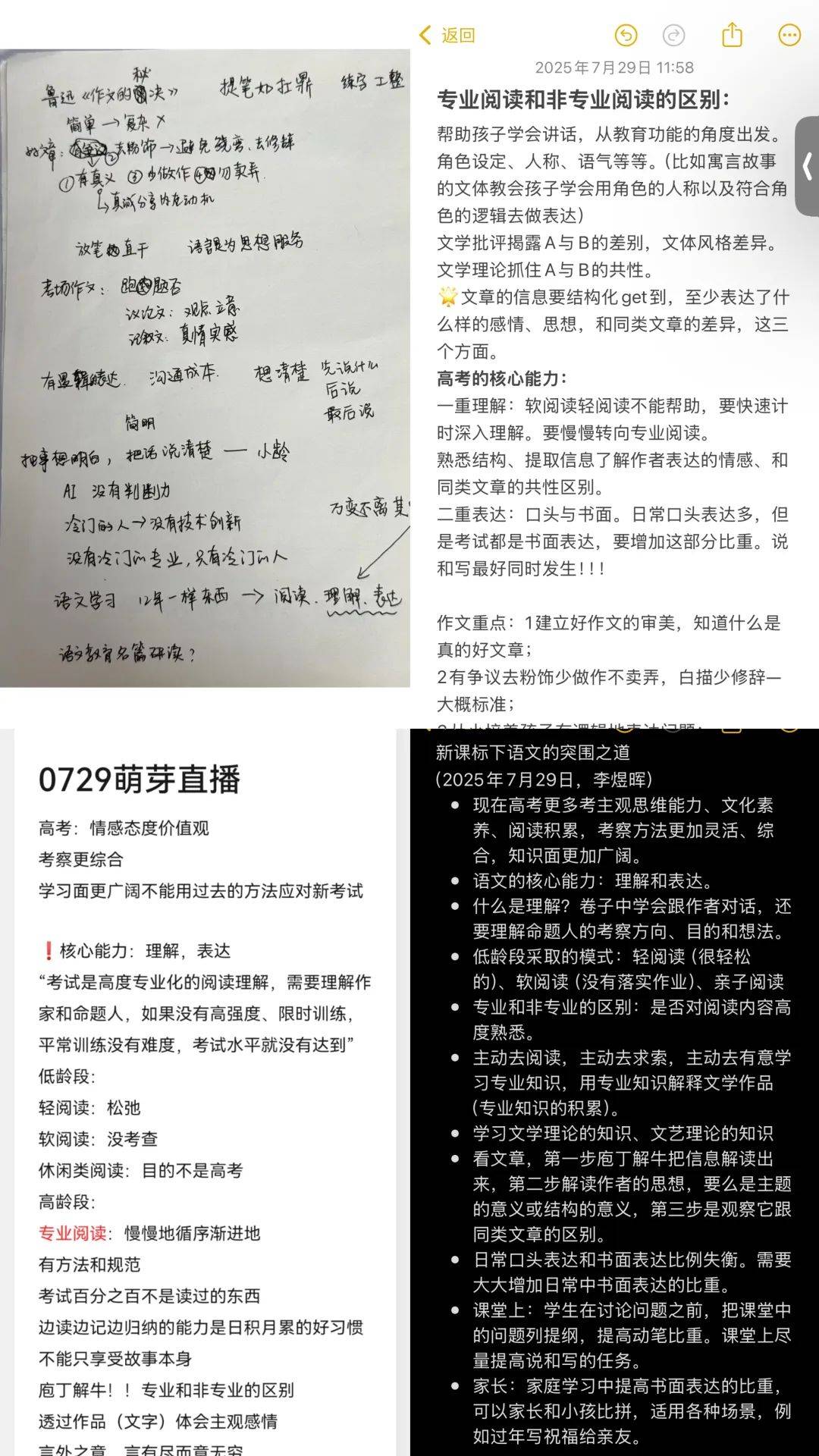

我们群里的小伙伴们也很认真做了笔记,相信大家也一定收获满满。

为了让更多小伙伴了解校内语文要如何学,今天我就把和李教授交谈的内容整理出来和大家分享,大家刷到就是赚到了!

目录

Q1:高考的难度,是更难了还是更简单了?

Q2:新课标下,语文核心能力要具备什么?

Q5:专业阅读和高考有什么关系?

Q6:从休闲阅读到专业阅读的过渡三个门槛

Q7:高考变了,家长应该怎么办?

Q8:新高考下,孩子需要培养什么?

Q9:语文学习与生活实践的深度解析

Q10:关于孩子的表达能力的三个建议

Q11:为何书写本身如此重要?

Q12:什么是好的表达?

Q13:结合考试要求,我们要注意些什么?

Q14:为什么在AI时代,更加要提高青少年阅读的能力?

荐:李煜晖教授著作

整理完这份文稿,发现已经达到足足 10000+个字,所以今天的文章有点长,但信息量很大,关心孩子语文学习的家长绝对不能错过~

当然啦,我也整理好了 PDF版(可打印收藏)放在群里了,想要领取的姐妹可以进群领取。?

下面正文开始,大家可以点赞+收藏起来,常读常新~

Q1

高考的难度,

是更难了还是更简单了?

现在的高考不要觉得很难,它只是方式上变了一下,考察内容不太一样。

以前我们考的更多是客观确定性的知识,现在更多考的是人的主观思维、分析、推理、判断,更多考的是一种能力;在考能力的同时,也考察学生的文化素养、阅读积累,考他的情感态度、价值观。

对于很多不搞语文教育的人,他经常会说语文题怎么变得越来越难?

那是因为语文题 考察的方法更加灵活了一些,考察的内容更加综合了一些。另外, 考察的知识面,包括学生的学习经验更加广阔了一些。

对于今天在信息时代成长起来的孩子,00后、10后来讲,他从小长大经历过的社会、教育,应该总的来说跟现在考察内容是比较匹配的。

在语文教学中, 最大的问题是我们还在用过去那种复习备考语文的方法,来应对已经发生变化的高考,这样就会产生一种落伍的感觉 。

过去讲死记硬背,讲题海战术,你会发现这种做法现在在新高考面前,好多题不管用。

很多题考的是理解能力,是思辨思维能力,考的是语言表达,表达自己主见、表达自己观点的能力。

过去那种传统的复习方法不管用了,所以很多同学成绩不理想,家长就会认为考试题越来越难了。

其实是因为我们观念上出现信息差不太对等,高考改革越来越灵活,对孩子综合性要求越来越高的时候,如果还在用旧的学习方法学语文,就跟不上需要的趋势。

Q2

新课标下的语文,

需要具体怎样的核心能力?

语文的核心能力就是两个,第一个是理解,第二个是 表达。

孩子只要这两个核心能力好,不管什么时候的考试题,特别是新高考,语文成绩一定会提高很快。

什么叫理解?

拿这次直播为例子,萌芽老师刚才问我问题,是通过说话提问,还列了一些提纲,提纲上写的也是问题,那就是文字。

我作为交流对象,听到问题或看到提纲以后,想做出回应,前提是理解。

要先知道问的是什么问题,能够听懂别人说的话,能够看懂别人写的文字、字词句篇、语段也能看懂。

这个“懂”就是理解,是语文最核心的能力。

整张卷子要做到至少两个理解。

第一个理解,考试命题人把一个作家写的作品放在卷子上,你要能够跟作者对话, 理解作者想通过文章表达什么思想感情;

第二层理解,整张卷子上除了作家作品、阅读题,还有一个非常重要的信息是命题人出的题目,题目是学习任务或测试任务,要把题答对,前提是要 理解命题人想通过这篇文章问你什么。

所以是双重理解——不仅要知道作者文章表达的东西,同时还得理解命题人的考察方向。只有这两个结合在一起,才能成为表达的前提。

为什么说这两个理解是语文最重要的核心能力?

它们跟日常对话的理解有很大差别。

在日常的理解活动中,没有太严格的时间限制,比较松弛慢慢理解,可以反复理解,不理解就问,在沟通中反复理解。

高考、中考所有考试题都有两个特点——

第一个, 不能慢慢理解,考场限时,不能慢慢理解,很着急,不是松弛的。考试时压力很大很紧张,在高度紧张情况下去理解别人;

第二个, 没有办法借助任何外来条件,只能依靠语言或语言文字本身理解。考试时不能查字典,不能求助场外观众,不能给命题人打电话,没有任何机会。

这两点决定了中考、高考、平常语文考试是一种 高度专业化的阅读理解。

高度专业化体现在: 要在非常短的时间里、规定的时间地点,同时理解两个专业读者或专业人士的意见,一个专业人士是作家,一个专业人士是命题人。

为什么考试难?

如果平常 没有高强度训练,读作家作品时没有限定时间的理解,不能像命题人一样给自己提问题, 平常的阅读就没有进入考试模式。

(萌芽:老师您说这个情况让我想起一种现象,我们发现很多孩子小时候比如幼儿园、小学一二年级,阅读做得多,亲子阅读、自己阅读。

但到了高年级,三四五六年级考试阅读丢分也还是非常多。

我觉得是不是孩子阅读习惯上还是以轻度的自己想读哪就读哪,翻书很快,只是没有带着思考、带着理解的方式去看,所以高阶段能力就跟不上,您觉得是否存在这种情况?)

Q3

中学语文

我大体上同意你的观点。

我们给一个概念,叫。

孩子幼儿园、小学低年段(一二年级),绝大多数孩子包括我自己的,做的一定是轻阅读、软阅读、休闲阅读。

什么叫 轻阅读? 心态很放松,没有压力。

什么叫 软阅读? 没有硬性考察、落实作业、读绘本、小人书,连复述一遍、分析思想评价都没有。

同时它还是休闲阅读,目的不是为了中高考。

低年段家长带孩子多从事这三类轻软休闲阅读,非常好非常有必要。

但不能一辈子从事这个阅读,除非不想中高考、不需要考试,或者对考试没期待,不希望获得多高成绩,那么可以一辈子轻阅读、软阅读、休闲阅读。

Q4

如果对考试有期待,如果希望孩子将来自力更生、在某个行业领域出类拔萃,在轻阅读软阅读过一段时间后就要慢慢引导孩子走向稍微专业的阅读,对接的就是 考试时的阅读理解。

要知道语文是学习一切的基础,语文不好不可能出类拔萃。

什么叫专业阅读?

建议从小学三四年级开始,慢慢、循序渐进逐步掌握专业阅读的方法和规范。

我专门开过一门课讲语文教育中的专业阅读规范,给高校本科生开过40节课,就是讲专业阅读。

举个例子,休闲阅读不要求孩子读完后能把东西复述讲出来。

比如你孩子十岁、十二岁,问他读没读过《小王子》《夏洛的网》,他读过,但读过了就好了,你不会问第二个问题。

拿《夏洛的网》为例,小孩经常看,作家是全球影响力的儿童文学作家。

我问你《夏洛的网》讲了几个故事单元?几个故事不好讲,不用《夏洛的网》那么长,问你《孔乙己》讲了什么故事? 能讲清楚不漏掉文本关键信息的很少。

对阅读内容是否做到高度熟悉,就是专业和非专业的区别。

Q5

专业阅读和高考有什么关系?

有家长问, 孩子对阅读内容高度熟悉跟考试有什么关系?

高考未必考这本书或这篇文章,99%不可能考到,但它和阅读习惯很有关系:养成阅读时边读边记边归纳段落边复述的好习惯,高考阅读时提取作家信息能力会变强,掌握文本内容速度会变快。

刚才说高考一个特点是限时性考察;第二个是专业性对话,只有一次机会,不能来回反复征求意见。

养成好习惯后,从小慢慢培养,再给一篇文章七八百字一千多字,不自觉就会一边读一边划一边记。

当普通孩子还沉浸在文字内容享受中时,专业读者已经get到文章主要信息和结构逻辑。

高考、中考还有一个重要考察点: 要通过语言文字作品,体会作家主观感情。

有些作家把主观感情直截了当宣泄出来,比较好理解;有些藏得很深,叫文外之意、话外之音,言有尽而意无穷。

高考、中考、大考试考的就是“言有尽而意无穷”,考作家那蕴藏在字里行间的意思。

非专业读者能get到就get到,get不到也无所谓,没有刻意抓语言背后主观感情。

比如给大家读首诗:“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。”

非专业读者马上get到中心思想,低头思故乡告诉你了。

为什么晚上不睡觉爬起来看月亮?想家。

为什么能感受到夜里寒冷?孤单寂寞冷。

想家怎么表现?俯仰之间一抬头一低头。

但高考不可能考这种,因为容易把握主观思想感情。

但有些诗感情不是那么好把握。比如:“春眠不觉晓,处处闻啼鸟。夜来风雨声花落知多少。”

小学就学过的这首诗却没有明确的感情,告诉你我早上起来没定闹钟,春天早晨突然醒了,睡到天亮。什么东西惊醒我?院子里小鸟叫。醒了关心什么问题?朦朦胧胧好像昨天下雨了,不光下雨还有风声吹过,院子里花怎么样?会不会落?落多少在地上?就这么简单意思。

你说这里什么感情?专业读者就会思考。

一个人睡到自然醒,窗外鸟鸣,没有任何烦心事,早上起来不考虑早餐吃什么上班,不像我考虑北京下大雨万一来不了,车在路上堵了怎么办?不考虑迟到打卡老板骂扣工资。他什么都不考虑,关心什么问题?花有没有掉?关心庭院里的花。

专业读者马上看到一个东西,这东西跟饮食文化、中国古代田园生活有紧密联系。

主观感情是什么?

沉浸且感受生命自由的生存状态,在这种状态里感受到美、自在、舒服,心无挂碍,人与自然融为一体。

专业读者就可以讲这个,考场答题肯定不会错。

你告诉我明确主观感情我能提炼,不告诉我我也能推演。

推演能力在休闲阅读、软阅读、轻阅读时,没有刻意要求做这事,听完就完了。

读《夏洛的网》或《小王子》,读完很感动,画面很温馨。

但不会想、不会思考、不会寻求解释。

寻找什么解释?

题目为什么叫《夏洛的网》?没人求这个解释。

休闲阅读不求解释,高考时就要求必须求解释。

Q6

要提高孩子理解,要慢慢从休闲阅读转向专业阅读。有三个门槛:

第一个门槛让孩子 有意识主动记忆阅读内容,是一种自我克服;

第二个 主动求索作家字里行间蕴含的思想感情,特别是没有明确表达出来的思想感情,特别重要;

第三个,在专业阅读过程中,应该 有意学习专业知识,学会用专业知识解释文学作品。

这是专业阅读和非专业阅读最根本区别,要 专业知识积累。

什么叫专业知识积累?举个例子。

小学孩子学过很多童话故事,老师教时让孩子表演课本剧,但表演很不专业。为什么?没有专业知识进入故事里。

前两天在珠海校区全国语文大会,我讨论到专业和阅读和非专业阅读有很大区别——有一课是《快乐的小公鸡》,老师让学生课堂表演小公鸡,小公鸡去向老牛青蛙蜜蜂姐姐请教问题。

小学二年级的课文,但有的老师讲让孩子讲故事,光把注意力放表演上,孩子表演错了,老师没有专业知识纠正,没办法纠正。

比如孩子说话时语气词用不对,老牛爷爷怎样才能快乐呢?老牛说帮助别人种田你就快乐呢!有个语气词“呢”,小朋友舌头说不清。

“老牛爷爷怎样才能快乐呢?老刘说你帮助别人耕田你就快乐呢”,语气词念错了,但老师讲时不纠正,说明老师专业知识缺乏,缺乏寓言童话文体知识。

童话故事是大人给孩子讲的,一个重要教育功能是帮助孩子学会讲话。

帮助孩子学会讲话,从这个教育功能出发,一定会纠正孩子语病。

课文里小公鸡跟老牛讲话说“老牛爷爷”,是称呼。孩子排课本剧把称呼扔了,但老师不管,说明没意识到用课文教会孩子怎样讲话。

还有语气词搞混,疑问语气词和陈述句语气词搞混,说明没意识到通过童话教孩子正确使用语气词。

专业读者不光要记住内容理解作家意思,还要有意学两方面知识,语文课本从小学二三年级三四年级到高三,老师应逐步教给学生。

但遗憾不少老师要么不教,要么好多教错。

专业知识是什么?

第一个 文艺理论知识、文学理论知识。文艺理论知识强调所有文章共性,童话文体有什么共性?就是文艺理论;

第二个 知识文学批评知识。文学批评是怎样看作品的特性、独特性。

比如鲁迅和沈从文的小说,把《呐喊》和《边城》放一块,不用封皮就知道哪本是鲁迅写的哪本是沈从文写的。虽然都是小说,但主题、结构、语言风格、思想内涵差异很大。

文学批评揭示A和B的差别,文艺理论揭示A和B的共性。

看到材料,随便给个三年级文章节选,不管别人什么要求,第一件事把文章信息讲什么全get到,像庖丁解牛把结构画出来。

第一步、第二步细读文章,作者到底表达什么感情思想,话有意思有意义,有主题意义或结构意义有功能,把感情挖出来;

第三个看文章和同类文章有什么共性?有什么区别?

这样一来什么高考题难不住?不管高考变不变,什么考试题能难住你。

最后重新捋萌芽老师问的问题: 高考变了,家长关心不知该怎么办。

Q7

高考变了,

家长应该怎么办?

高考有什么核心能力能应对变化?回答两个:理解、表达。

什么叫理解?讲了,高考有要求,不能求助场外,有严格时间限制不能反复沟通,要瞬时快速理解。

所以 专业阅读更对应高考。

生活和高考有区别。

从三四年级开始慢慢引导做什么?,依然可以做休闲阅读,但 语文学习过程中不要用休闲阅读态度对待语文学习。

最后讲了三条内容: 第一条熟悉内容庖丁解牛分结构,第二条揣摩情感,第三条学习两方面知识。

这些东西放在一起回答了第一个问题,具备这些观点后理解能力很强,具备这些能力不光高考理解能力强,日常生活中理解能力也很强。

我今年四十多岁,十几岁开始就有种感受,人类说话我很少听不懂,但我说话经常别人听不懂。

听懂别人说话是很好能力,理解,深度理解、表面理解。

领导讲问题说“好好好”,揣摩“好好好”是夸我还是讽刺我?

不一定。跟你讲“你看着办吧”五个字很简单,我怎么看着办?他到底想干什么?理解起来其实很容易。

包括学生讲“老师我要问你个问题”,知道他是请教、炫耀还是挑衅?不一样。

有的学生说“老师李老师我问你问题”,问题问完马上能判断动机。有的孩子充满求知欲不懂来问,有的孩子明明知道答案想向老师炫耀,老师我答案好不好?还有学生是挑衅,给你讲错了,老师问你问题要辩论。

阅读理解对一个人多重要?

人生所有事都可理解为一次阅读活动。上相亲节目相亲,面对面阅读叫读人阅读理解。

旅游暑假游山玩水看山清水秀鸟语花香花前月下都是阅读理解。

工作时人际交往都是阅读理解。人类困境说大点,最近看加缪卡夫卡书脑袋都疼,讨论人类困境。

现在人类最大困境在于理解起来太难。

我在公开场合说话也会胆战心惊,非常害怕。不怕大家不理解,怕过度解读、断章取义、歪曲意思,努力把话说慢一点语速慢,说精确清晰一点,来回说,尽可能避免说的话被误解。

Q8

新高考下,

孩子需要培养什么?

孩子们现在要培养什么?轻阅读、软阅读、休闲阅读没办法让孩子高考获得好成绩,虽然对孩子成长有益处,另外对语言文字理解力是人类一切理解力基础。

给我一篇语言文字作品都能理解,面对活生生的人有什么不能理解?人世间最难是文本解读,很难找到边界,很难保证解读完全正确,也是最有魅力地方。

高考中考,你们是小学生家长(可能有初中生),负责任告诉你所有提分基础,记住一个词:理解,核心能力是理解。

理解怎么达到?

,专业阅读刚才讲了不重复。

做框架性规划是很有帮助,特别是年纪小(幼儿园来听特别早),想获得好东西一定付出代价,选择一种学习、理解方式付出相应代价。高品质学习一定有学习负担。

学习知识想到高度专业化程度,考试有用生活有用,不可能轻轻松松。

提出这个观点,大家做好心理准备,孩子一定要受专业训练,早期要吃些苦。

Q9

语文学习与生活实践的深度解析

讲个故事,原来听小学课老师讲《武松打虎》。

武松打虎前在山下喝酒,店小二说酒不能再喝,卖三碗,超过三碗醉了没人扶有害健康。武松焦躁,吹三四次店小二不给,武松勃然大怒拍桌子骂人,喝了十五碗。

老师问:学生情节塑造武松什么形象?

学生回答:塑造武松不讲文明、不懂礼貌、性格暴躁、动作粗野、流氓形象。

单看这段挺像。你家开店我去吃饭,告诉你东西不能过量饮酒,店家为你好不卖也不要钱,良心店家,你在那拍桌子骂人唧唧歪歪还要打店小二,不太文明礼貌。

但这么分析的话就会完全忘记了你的时代和武松的时代的区别,完全忘记了武松那个故事和我们日常生活的区别,也完全不考虑作者塑造武松形象的这个目的。

写江湖社会打打骂骂脾气暴躁常见,但其实它真正是表现武松好汉心理。观察“我要是要你扶的不算好汉”,好汉心理,越不让喝越想逞能喝。因为有这种好汉心理,下个情节才发挥作用。

武松上山看到关键榜文,此处有吊睛白额大虫,闲杂人等不要上山,上山会被老虎吃掉。武松相信是真的。

换这种情况,没有好汉心理,像我撒腿跑回去,店小二瞧不起无所谓,命重要,有好汉心理把好汉角色身份人设看得比命重要,管他什么,咱家就吃到山上有火也要上去,因为回去被耻笑。

写武松塑造性格,在武松价值观里什么东西最重要?通过两个东西塑造人性格、核心价值观。好汉名誉尊严比生命更重要。

塑造武松形象关键地方——往后看,喝了酒上山打老虎,喝那么多有益无益?觉得有打到喝了酒浑身有劲?

不是这样的,文章写踉踉跄跄东倒西歪走路走不动,睡大青石板没防备心。武松后来吹牛“景阳冈上醉酒后打吊睛白额大虫”,为什么打虎前加前缀“醉酒后”?凸显不利处境。

人喝酒动作反应慢身体不协调丧失预警机制。老虎和人打仗白天碰到有利晚上碰到?没想过肯定白天有利,互相看得见。晚上人看不到老虎,老虎猫科动物夜视能看见人。在店小二喝酒一下午喝十五碗,来时正当晌午,从店里出来作者写非常清楚太阳渐渐向西坠下去,遇到老虎天色完全暗下来。

发现问题,整个武松喝酒对后文起很大作用:给武松打虎创造很多不利条件。打虎本来就难,追加不利条件:喝醉酒、晚上碰见老虎、四肢不协调。越不利条件多干掉老虎越显出武松武艺高强。

武松拿AK47上景阳冈一顿突突我也敢去,只要有真理在手。但问题有没有本事?

从这个角度,当时听完课交流很长时间感觉学了个假语文。听我课好多人听完觉得以前学假语文,真不懂。为什么不懂?只盯着最后结果倒推好像所有有利,从碎片化感受入手轻易得出结论,没有系统性思考。语文专业阅读专业理解力,对文本尽可能大系统思考。

学武松喝酒,把他喝酒、上山、打虎连起来看,才看到喝酒功能。把武松整个水浒传看,才看到暴躁性格不是作者突出重点,好汉心理是。

暴躁性格也体现客观存在,但重点不体现暴躁性格,梁山好汉绝大多数都暴躁。

所以说,阅读能力我为什么讲一小时一个核心能力?专业阅读能力越早重视、越科学指导、越早形成一分耕耘一分收获价值观,肯为阅读理解投入,越早从阅读理解获益。

接下来聊聊核心能力之——表达。

Q10

在“表达”方面需要注意什么?

什么是表达?

表达分为两种类型: 口头表达与书面表达。理解两者差异并重视书面表达,对语文学习和考试至关重要。

许多家长一提到“表达”,首先想到的是中高考作文。

的确,作文是整张试卷中单题分值最高的项目(如60分或50分)。

但若细看,高考语文试卷中,除了选择题(ABCD)这类客观题,其余部分——包括阅读理解题、古诗词鉴赏、语言运用题等——本质上都属于表达题,且都需要书面表达能力。

这就引出一个关键问题:我们日常的语文学习,尤其是课堂教学,是否与考试要求相匹配?

回想一下语文课堂:学生绝大部分时间在“说”——讨论、回答问题、听讲,真正动笔“写”的时间占比极低(有时甚至一堂课动笔不足五分钟)。很多公开课上,学生也多是口头讨论, 很少进行书面练习。

然而,中高考的核心考查形式恰恰是书面表达。

日常训练侧重口头表达,考试却要求高质量的书面输出,两者存在明显脱节。这必然影响学生在考试中取得理想成绩。

因此,对于孩子在表达方面的问题,我也想提供了三个建议:

第一个建议:在日常语文学习和生活中,必须大幅增加书面表达的比重。

具体如何操作?

给 教师的建议:

变“只说不写”为“先说后写”或“说写结合”:当学生需要回答问题或参与讨论时,不要急于让他们口头阐述。

可先要求他们简要写下观点提纲或关键词句(不必长篇大论)。这能有效增加课堂动笔机会。

设计“说写并重”的学习任务:课堂上应多安排需要同时进行口头交流和书面记录、分析、总结的任务。

写作训练不应仅限于课后那几篇“硬性”作文。一堂课若能让学生动笔写上百余字,日积月累,其书面表达能力和书写水平都能得到显著提升。

给 家长的建议:

创造书面交流场景:利用日常契机鼓励孩子动笔。

例如:逢年过节,让孩子亲手写一封简短的祝福信或卡片;

或者孩子对某本书、某件事有感想时,家长可以提议:“我们来各自写300字,交流一下看法?”(如同《三国演义》中周瑜与诸葛亮共写“火”字的默契);

再者,也可以鼓励孩子用文字记录想法、做读书笔记等。

善用工具克服“不会写”:孩子(尤其小学中高年级及以上)遇到不会写的字,可利用拼音、字典、词典、手机输入法等工具解决,不会写不应成为拒绝书面表达的理由。

Q11

为何书写本身如此重要?

除了表达本身,写字在书面表达中也扮演着基础且关键的角色:

考试形式的刚性要求:中高考在未来几十年内,极大概率仍将采用纸笔测试。手机语音转文字等便捷技术无法应用于考场。书写是应试的必备技能。

超越工具价值的 人文素养,例如:

-审美价值:工整、清晰的书写本身具有美感,是实用书法艺术的基础,这是打字无法替代的体验。

-身心协调:写字活动指关节、手腕,促进手眼脑协调,对身心发展有益(需注意适度,避免疲劳)。

-思维训练:书写过程促使思考更专注、严谨,培养对语言文字的敬畏和责任感。识字与写字是语文核心素养(新课标 “语言文字积累与梳理”学习任务群)的基础。

-“字如其人”的隐喻:书写往往能反映一个人的态度和性格。卷面整洁、书写认真,常被视为“靠谱”品质的体现。

“卷面分”:作为语文老师,深知书写对评分的影响。

一份字迹清秀、卷面整洁的答卷,即使内容中等,也可能因赏心悦目获得更高的印象分;

反之,字迹潦草难辨的答卷,即使内容有深度,也会给阅卷老师带来困扰,难以获得公正评价甚至影响评分情绪。

书写是“靠谱”品质的体现: 如同古代科举重视“状元卷”的书法(字迹工整、无一涂改、墨迹均匀),能在压力下将书写这件“小事”做到一丝不苟,往往体现了一个人的专注力、毅力和追求完美的态度,这种“靠谱”的特质会体现在做事的方方面面。

第二个建议:提升书面表达的质量。

在增加书面表达比重和练好字的基础上,表达的质量(即“写什么”和“怎么写”) 尤为关键。

以下三种文风是要避免的:

❌“齐梁文风”/浮夸堆砌型:过分追求华丽辞藻、大量排比修辞,内容空洞无物。例如过度聚焦《荷塘月色》中的比喻句而忽视其思想内核。

❌“矫情做作”型:语言脱离实际生活,情感虚假夸张。

我之前收到学生的作文,他在作文中虚构教官“冷峻严肃、目光炯炯”传达报国壮志,我问他是否真的这么想?他说不是,他实际上想的是教官“冲我傻笑”,内心想着“部队的炖牛肉吃不到了”。这种就是脱离实际生活了,不真诚。

❌“学究卖弄”型:滥用生僻词汇、哲学概念或学术术语堆砌。

例如前几年引发争议的高考满分作文《生活在树上》,将简单道理复杂化,刻意制造理解障碍以显示“高明”。

Q12

那么什么是好的表达?

那么什么是好的表达?鲁迅先生给出了最精炼的答案: 有真意,去粉饰,少做作,勿卖弄。

✅ 有真意: 真诚表达,内容源于真实思考和情感而非虚假套话。可以问问孩子:写完的东西,你自己信吗?

✅去粉饰:避免过度修饰、绕弯子、闪烁其词。 直接、清晰地呈现观点或叙述事实,例如鲁迅《孔乙己》开篇直白勾勒酒店格局与人物分层。

✅少做作:摒弃矫揉造作、脱离实际的语言,例如网络短剧、玛丽苏小说中夸张的表达。 语言应贴近真实生活与人性。

✅勿卖弄:不堆砌知识、不掉书袋。 语言服务于思想,而非炫耀学识。

Q13

结合考试要求,

我们要注意什么?

时间紧迫是现实:绝大多数考生在高考中留给作文的时间仅40-45分钟。

在此压力下,首要任务是清晰、准确、真诚地表达核心观点或叙述事件。

阅卷核心关注点:

是否 切题:偏离题意是致命伤。

有无明确 观点/可信故事:议论文观点要鲜明、有逻辑;记叙文故事要真实、有感染力。

结构是否完整:起承转合清晰。

语言是否流畅:在此基础上,再追求优美或深刻。

因此,将有限精力优先投入在确保“有真意”( 观点明确、情感真实)和 “去粉饰”( 结构清晰、表达直接)上。

在考场高压下追求浮华修辞、刻意卖弄或虚假做作,极易弄巧成拙,得不偿失。

第三个建议:培养有逻辑的表达。

在解决了“量”(增加书面表达)、“基”(写好字)、“质”(真诚清晰表达)之后,语文学习的核心目标指向有逻辑的表达能力。

这不仅是应试所需,更是未来学习、工作和生活的核心竞争力。

有逻辑的表达能显著降低沟通成本,使交流高效、顺畅,令人如沐春风。它体现的是“ 把事想明白,才能把话说清楚”的思维深度与条理性。

那么如何培养呢?

从小引导,耐心训练。

当孩子(尤其小学阶段)兴奋地分享事情时,家长应耐心引导:“慢慢说,你看到/做了什么?它叫什么?你为什么高兴/难过?结果怎样?”

帮助孩子梳理要素(时间、地点、人物、事件、原因、结果)。

鼓励完整复述。

引导后,让孩子心平气和地将整件事连贯、清晰地复述一遍。

及时肯定其进步(如:“这次讲得很清楚!”)。

核心训练目标是:简明、连贯、准确、得体、详略得当、有头有尾。

“想明白”是前提。

清晰的表达源于清晰的思考。

这个过程 同步培养了孩子的思维能力(逻辑、条理、分析)和语言组织能力,是语文素养的核心。

Q14

为什么在AI时代,

更要提高青少年的阅读能力?

AI工具存在信息失真、缺乏辨别力、价值观缺失等问题,过度依赖会削弱人的独立思考、深度阅读和原创表达能力。

而语文学习例如阅读名著,其价值恰恰就在于在于 沉浸其中的过程体验(思考、感悟、审美),而非仅追求 AI快速概括的“结果”。

最后,AI无法替代人文社会学判断、价值观引导和深度思想。

在信息爆炸和AI幻觉时代,专业阅读能力、批判性思维和理性表达能力(即语文核心素养)的价值反而更加凸显,是应对AI挑战、成为拥有核心竞争力的人的关键。

在AI时代,真正的失业是什么?

专业从来不存在冷门专业,热门专业的问题。

当社会运转节奏比较慢的时候,我们分成冷门专业,热门专业,比如说造纸是冷门专业,造手机是热门专业。

因为当一个社会发展比较慢的时候,它是按照这个社会对某一个专业的整体需求来划分冷门热门的。

但当社会的分工越来越向跨学科综合性的趋势发展时,专业的界限就不那么明显了。

也就是说, 将来会以以人的价值来判断冷门热门,所以以后将不再有冷门专业和热门专业,而 只会有冷门的人和热门的人。

什么叫冷门的人,就不管学什么专业,只要你无法创新、不能输出价值观、不能技术革命,你都会在金字塔的底座,这就是冷门的人。

那热门的人是什么?就是你在任何一个专业,哪怕最不为人所知的专业,但是你有核心素养,就是你的核心竞争力,这样的人怎样都会到达金字塔的顶端。

所以为什么一直强调理解和表达?因为这是支持孩子,无论学习哪个专业都会走到金字塔塔尖最强大的力量。

语文学习万变不离其宗,就是理解与表达。

荐

李煜晖教授著作书单

?著作:《水浒传评著导读》(上海教育出版社)?

?著作:《探索与发现的旅程——整本书阅读之专题教学》?

?著作:《整本书阅读想法·教法·读法》?

好啦,以上就是这次讲座的所有内容了,如果你想要 完整PDF版(可打印收藏)我也整理好放在群里了,想要领取的姐妹可以进群领取。?

以上,共勉。