大连一高校全员停发工资,让学生10天交齐学费,家长担心孩子

大连一所民办高校最近把 “教育”玩成了 “心跳游戏”—— 教师全员停发工资,法人被限高,35 亿债务像座大山压得学校喘不过气,却急着让新生 10 天内交齐学费。

这操作看得家长们直冒冷汗:原本以为送孩子上大学是 “投资未来”,没想到成了 “给濒危学校输血”,谁能保证这钱花出去,孩子能顺利拿到毕业证?

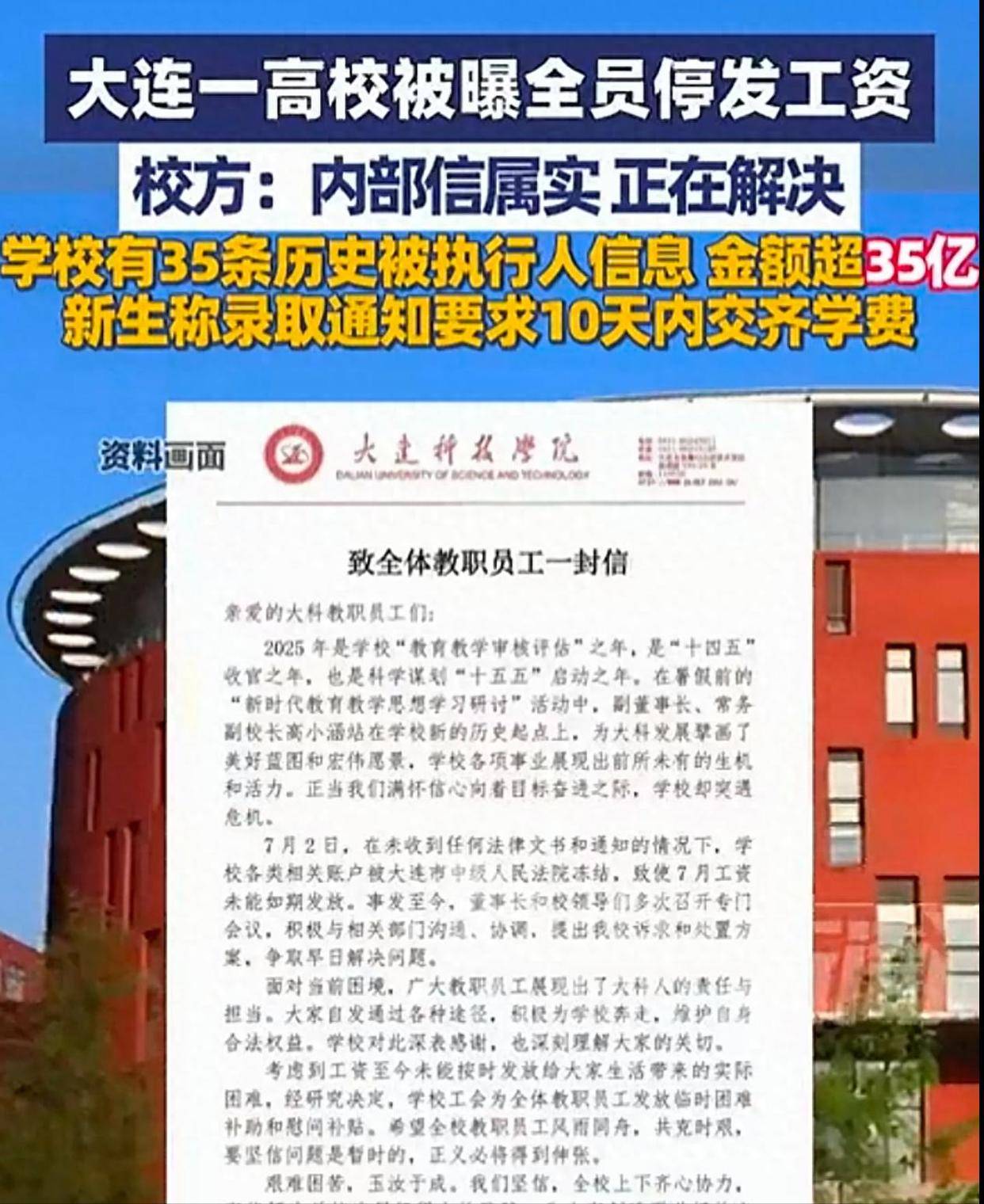

35 亿债务压顶:学校成了 “拆东墙补西墙” 的破船

这所大连民办高校的财务状况,用 “烂摊子” 都不足以形容。

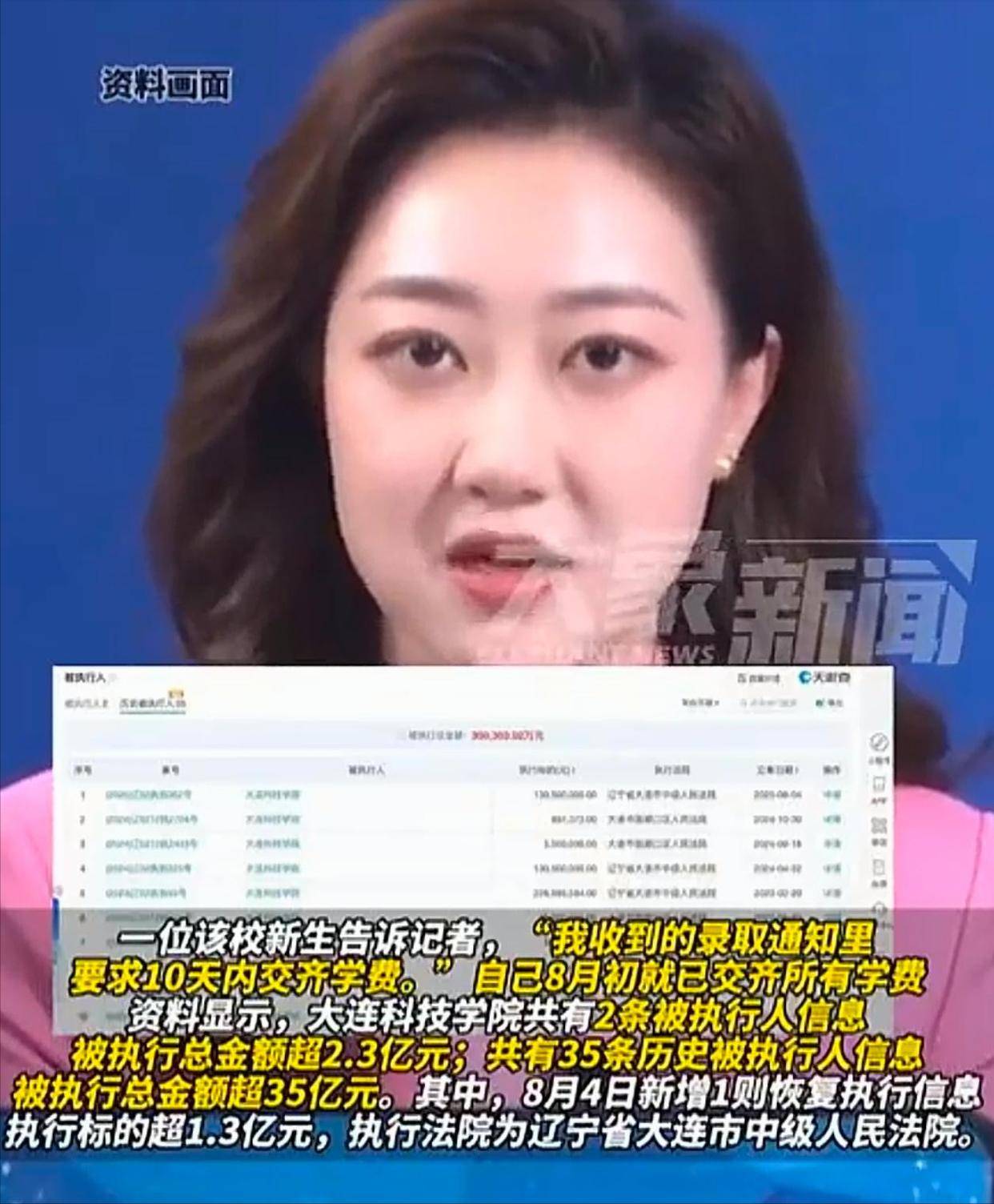

35 条被执行人信息、累计超 35 亿被执行金额,相当于每天要还近100 万才能还清债务,可学校连教师工资都发不出来了。老师们拿着空工资条,一边要给学生上课,一边得琢磨 “下个月房贷咋还”,这不就是 “饿着肚子教学生” 吗?

更讽刺的是,学校法人早就被限制高消费,不能坐飞机、不能住星级酒店,可学校还在照常招生。就像一家餐馆欠了一屁股债,老板被禁止高消费,却还在门口挂着 “新店开业” 的招牌,拉着顾客往里冲。有家长吐槽:“这不是把孩子往火坑里推吗?交了学费,万一学校明天倒闭了,孩子去哪上学?”

校方倒是嘴硬,说 “政府不会让学校停运”,这话听着像定心丸,实则是 “画饼充饥”。政府能帮忙协调,但 35 亿的窟窿不是小数,总不能让纳税人的钱填民办学校的债务坑吧?就像邻居家漏水,你能帮着找维修工,却不能替他承担所有装修费。新生被要求 10 天内交齐学费,明眼人都看出来了 —— 这是想拿学生的学费当 “救命钱”,拆东墙补西墙,先撑过眼前这关再说。

网友 “鹰展九洲” 说得透彻:“民办学校把教育资本化,首先想的不是育人,是赚钱。” 这话戳中了要害。这些年有些民办高校疯狂扩张,盖豪华校区、买高价设备,钱不够就贷款,把学校当成 “赚钱工具”。可一旦招生跟不上、资金链断裂,就只能靠催缴学费 “续命”,把风险转嫁给学生和家长。

家长的焦虑:孩子上学成了 “开盲盒”

对家长来说,这事儿比 “孩子考不上大学” 还闹心。辛辛苦苦陪孩子熬过高考,好不容易收到录取通知书,结果发现学校是个 “烂摊子”,这心情就像买了张演唱会门票,到现场才知道歌手跑了。

有家长算了笔账:民办高校一年学费少则两三万,多则五六万,加上生活费,四年下来得花十几万。这笔钱对普通家庭来说不是小数,本是为了让孩子有个好前程,现在却怕 “钱打了水漂,学也上不成”。就像网友 “垫江兵哥” 问的:“学生还有没有必要花高昂学费读民办大学?”

更让家长揪心的是 “维权无门”。如果学校真的倒闭,孩子转学可不是简单事 —— 学籍怎么转?已经上的课程算不算学分?耽误的时间谁来补?这些问题没人能给出准信。

有家长吐槽:“我们就像案板上的鱼肉,只能等着学校‘宰’,交了钱怕打水漂,不交钱孩子没学上,太难了!”

网友 “幸福我只在乎你” 说“中国教育不应该被资本家参与”,这话说出了很多人的心声。教育本该是 “立德树人” 的事业,可一旦被资本绑架,就变了味。

有些民办高校把 “赚钱” 放在第一位,教学质量没人管,师资力量不稳定,学生毕业后面临 “学历含金量低、就业难” 的困境,这不就是 “花钱买罪受” 吗?

民办高校困局:人口减少 + 资本逐利的双重打击

这所大连民办高校的困境,不是个例,而是民办教育行业的一个缩影。背后有两个绕不开的原因:人口减少和资本逐利。

先说说人口减少。这些年新生儿数量逐年下降,2024 年出生人口只有 788 万,比 2016 年少了近一半。学生数量少了,高校招生就成了 “僧多粥少”,尤其是民办高校,没有公办学校的品牌和资源优势,招生难度更大。

就像网友 “笑看风云淡 5826” 说的:“人口减少了,部分民办高校陆续退出,一切都在意料之中。”

再说说资本逐利。有些投资者办民办高校,不是真心想搞教育,而是看中了 “学费 + 土地” 的利润。他们把学校当成 “摇钱树”,疯狂圈地盖楼,靠贷款扩张,一旦招生不及预期,资金链很容易断裂。这就像农民种庄稼,不关心收成好不好,只想着把土地卖了换钱,最后地里荒了,自己也亏了。

还有些民办高校存在 “重招生、轻教学” 的问题。为了吸引学生,把校区建得像度假村,宣传时吹得天花乱坠,可实际上师资力量薄弱,课程设置落后。

学生入学后发现 “货不对板”,却已经交了学费,只能硬着头皮读下去。

网友 “乘风破浪的梦想 2O” 说得对:“这就是教育资本化的恶果,学子家长都不是傻子。”

破局之路:别让教育变成 “高风险投资”

要解决民办高校的困局,不能只靠家长 “用脚投票”,更需要政府、学校和社会共同发力。

对政府来说,要加强监管,不能让民办高校 “野蛮生长”。

一方面要严格审批民办高校的办学资质,避免 “有钱就能办学校”;

另一方面要建立 “预警机制”,对财务状况差、教学质量低的学校及时介入,要么督促整改,要么引导转型,别等出了问题才想起管。

就像网友 “清新清泉 ln” 建议的:“资金链断裂坚决破产清算,教育部门协调学生转学,别让家长和学生买单。”

对民办高校来说,要回归教育本质,别把 “赚钱” 当成唯一目标。可以走 “特色办学” 的路子,比如专注于某个领域的职业教育,培养技能型人才,这样既能避开和公办高校的直接竞争,又能满足市场需求。就像有些民办职业院校,专注于护理、汽修等专业,毕业生就业率比一些普通本科还高,这才是正确的方向。

对家长和学生来说,选择民办高校时要 “擦亮眼睛”。别只看宣传和校园环境,要多了解学校的办学历史、师资力量、就业率等真实情况,也可以参考教育部门发布的评估报告。如果学校有很多负面新闻,比如欠薪、被执行,一定要谨慎选择,别让 “上学” 变成 “赌运气”。

结语:教育不该是 “危楼”,孩子的未来更不能赌

大连这所民办高校的事件,像一面镜子,照出了民办教育行业的乱象。当学校把学生的学费当成 “救命钱”,当家长为孩子的上学问题焦虑失眠,当教育变成 “高风险投资”,我们不得不反思:教育的初心到底是什么?

民办教育本可以成为公办教育的补充,为学生提供更多选择,可现在有些民办高校却成了 “资本的游戏场”,把学生和家长当成 “韭菜”。这不仅伤害了家长和学生的利益,也破坏了教育的公平和尊严。

希望这次事件能给民办高校敲响警钟:别再抱着 “圈钱” 的想法办教育,只有真心实意搞教学、培养人才,才能长久发展。也希望相关部门能尽快介入,给家长和学生一个交代,别让孩子的未来变成 “赌局”。

毕竟,教育不该是 “危楼”,孩子的青春更不能浪费在一所随时可能倒闭的学校里。

对此事您有什么看法?欢迎在评论区留言。

#优质好文激励计划#