杭温争霸再度上演!温州牛娃表现出色,书写教育崛起的新样本

2025年浙江学科奥赛赛场,“杭温争霸”的叙事再度上演。数学预赛中,温州以42人上榜≥170分名单的微弱优势,压过杭州的41人,其中温州中学18人、乐清知临中学14人的成绩,与杭州学军中学23人、文渊中学12人形成分庭抗礼之势。

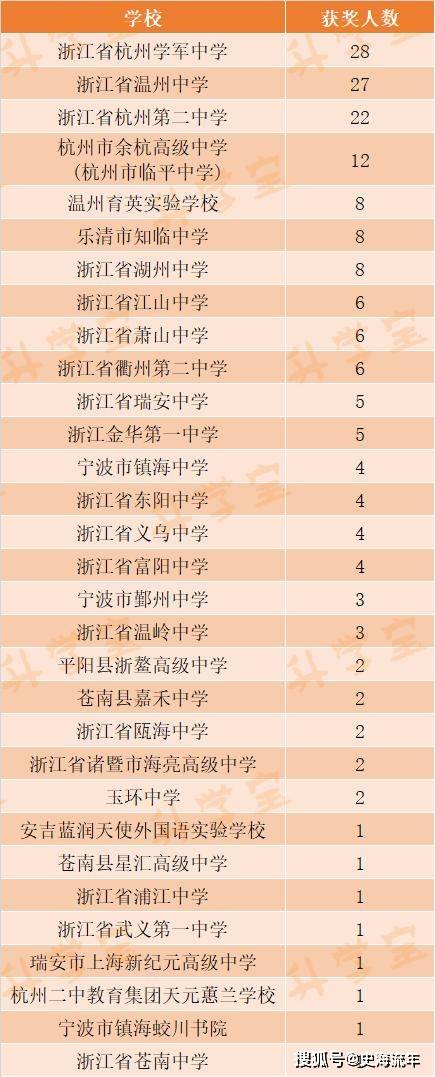

化学赛场则呈现杭州领跑、温州紧追的格局:杭州73人斩获省一,占全省40%,温州57人紧随其后,温州中学27人仅比杭州学军中学少1人,成为省内第二竞赛强校。

这种抗衡并非偶然。近三年数据显示,温州在数学奥赛省一等奖人数上从2023年的38人增至2025年的42人,杭州则从45人微降至41人,差距持续缩小;化学领域温州更是实现跨越式增长,2023年省一人数尚不足40人,2025年已逼近60人,与杭州的差距从35人缩至16人。

两地均形成“头部校引领+多点支撑”的格局:杭州有学军、杭二双引擎,温州则依靠温中、知临、浙鳌等校构建起竞赛梯队。

温州奥赛的突围,根植于2002年启动的“数学家摇篮工程”所培育的教育生态。该工程以“传承数学文脉、培育顶尖人才”为核心,构建起“高校引领+中小学筑基”的全链条培养体系——在温州大学设立苏步青书院与数学高等研究院,在中小学建立数学教研中心,组建由高校教授、特级教师组成的导师团,定期开展竞赛集训与学术沙龙。

文化浸润与实践创新形成双重驱动力。温州不仅建成苏步青、谷超豪纪念馆传承数学基因,更通过 “家庭实验室”“科学部落格” 等特色项目激发青少年探究欲。

目前全市已建成超过1万个家庭实验室,60万学生通过科学部落格分享实验成果,这种“日常化科研”为竞赛储备了大量潜力选手。

师资建设同样关键,全市通过“院士讲座+跨省研修”模式培养出50余名奥赛金牌教练,温州中学更是实现“每门奥赛学科均有大学教授驻校指导”的配置。

县域教育的崛起成为重要支撑。与杭州优质资源集中于主城区不同,温州通过“县中提升计划”推动竞赛资源下沉:平阳浙鳌中学实施“青苗计划”,将竞赛生培养周期提前至高一,2025年数学省一人数较去年翻倍;泰顺育才中学借助科学副校长制度,实现清北“零突破”的同时,培育出3名省级竞赛获奖者。这种“全域发力”的格局,让温州竞赛力量更具韧性。

竞赛优势已转化为温州学子冲击顶尖高校的核心竞争力。2025年温州清北录取人数达94人,较2020年的49人实现翻倍,其中70%的学生拥有省级以上奥赛奖项。

温州中学的案例尤为典型:该校2025届18名数学省一获得者中,4人入选国家集训队直接保送清北,5人通过“丘班”“英才班”提前录取,剩余9人全部通过强基计划入围。

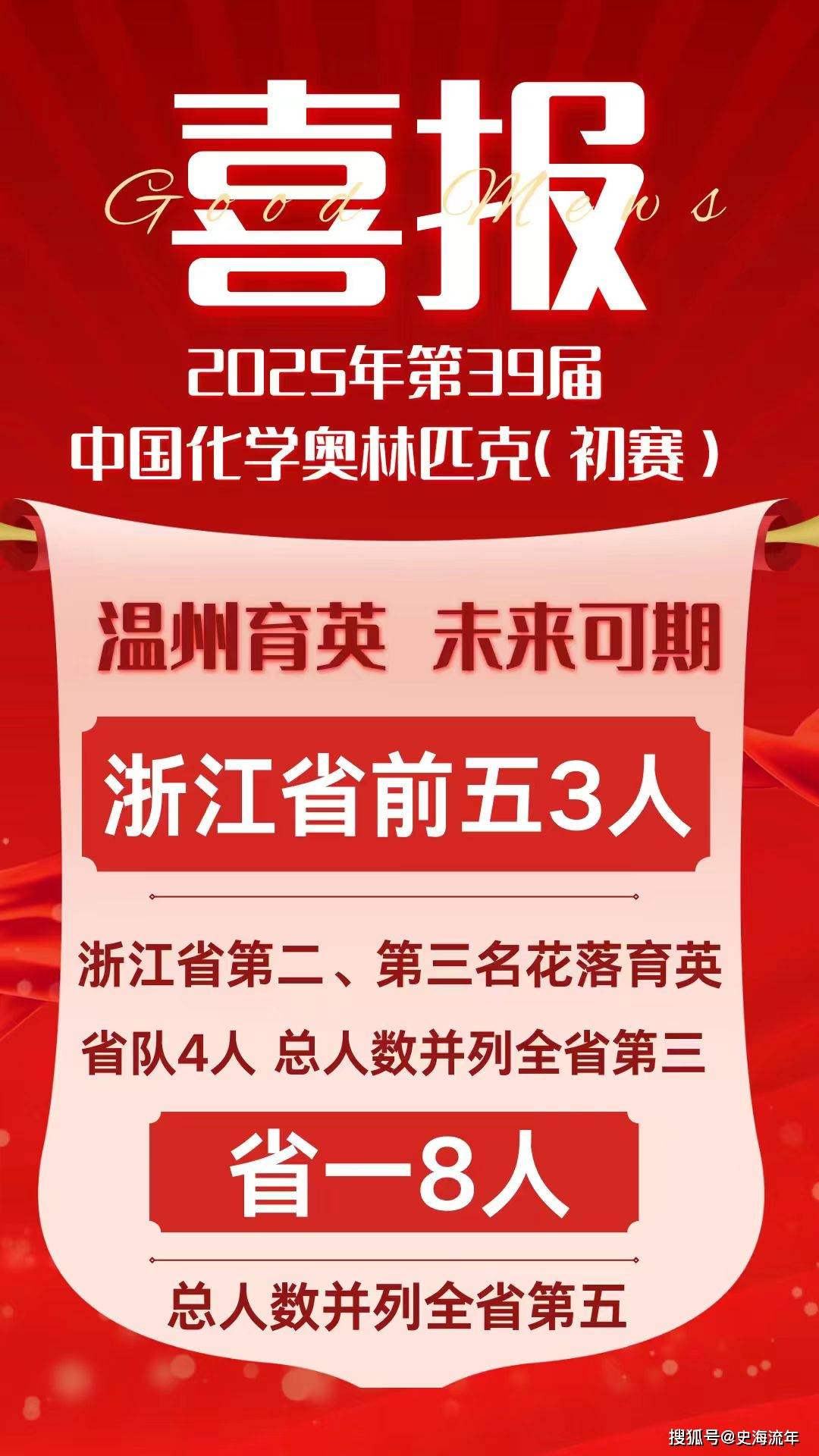

温州育英实验学校2025年全国高中化学奥林匹克竞赛预测,有三人进入全省前五。夺得一个第二名,一个第三名,一个第五名,成绩之好令人叹为观止。

竞赛对升学的赋能体现在多维路径。除传统保送外,强基计划已成为竞赛生的主要通道——2025年温州通过强基计划录取清北的32名学生中,78%拥有省一及以上奖项,乐清知临中学更凭借28枚化学省一奖牌,斩获12个清北强基名额。

竞赛成绩还推动高校与温州中学、知临中学等建立“人才共育基地”,北大信息学院与温州中学联合开设的AI实验课程,已培育出3名信息学国家集训队选手。

这种升学优势正形成正向循环。2025年温州普高报考人数达7.2万人,但清北录取率仍稳居全省前三,竞赛成为“以质补量”的关键抓手。平阳浙鳌中学等县域学校更因竞赛成绩跃升,吸引优质生源回流,形成“竞赛提质—生源优化—升学突破”的良性闭环。

从“数学家摇篮”到“奥赛重镇”,温州用二十余年深耕,在与杭州的学科竞赛抗衡中站稳脚跟。其核心经验在于:以文化传承筑牢根基,以制度创新激活生态,以全域协同扩大优势。

当奥赛金牌持续转化为升学竞争力,温州不仅书写了区域教育崛起的样本,更印证了“厚植底蕴方能决胜赛场”的教育真谛。